ちょっと、一服・・・・・⑮

2009年03月25日

< 書 道 室 の 怪 >

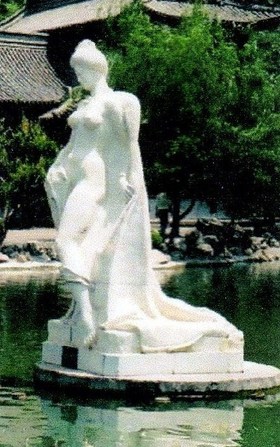

皆さんは、楊貴妃(ようきひ)という女性をご存じでしょうか?世界の三大美女の一人として、エジプトのクレオパトラ、日本の小野小町と、並び称される中国は唐の時代、玄宗帝の寵愛(ちょうあい)を一身に受けた貴妃(皇后の下の位)のことです。

楊貴妃は、その抜群の美貌と、卓越した歌舞の腕前の加えて、大変聡明な女性でもあったということで、十七歳で玄宗の第十八王子寿王の妃となりましたが、玄宗本人が貴妃に惚れ込み、自らの寵妃(ちょうひ・愛人)としてしまったというものです。(一説には、彼女は、中国人と西洋人のハーフだったとも言われています)

その楊貴妃の出世を足掛かりに、楊一族は何人も皇族と縁組をするなど、目を見張るような繁栄を極めて行きますが、七七五年に、楊一族の反目による安禄山(あんろくざん)の大反乱が勃発すると、玄宗帝は楊貴妃を連れて四川に向かって逃れ、この反乱を招く原因となったのが、楊貴妃であるという部下の進言により、玄宗帝は断腸の思いで、路傍の仏堂の中で、楊貴妃を縊死(首をくくること)させたのでした。

正に、美しすぎたが故の悲劇のヒロインという訳です。

この楊貴妃が、侍女たちに見送られながら、今まさに死出の旅路へ赴こうとしている様を描いた日本画が、わたしの卒業した高校の、通称「書道室」に、額(がく)に入れられ飾られていました。作者の名前は忘れましたが、古き唐の時代の全身をゆったりと覆う背子(からぎぬ)と呼ばれる衣装に身を包んだ侍女たち数名が、丈の長い領巾(ひれ)のような袖を目元に当てて、楊貴妃との別れを惜しんでいるといった、図柄でした。

書道室は、学校内唯一の畳敷きの部屋で、広さは八畳ほどのごく小ぢんまりとした場所でした。わたしが生徒だった当時は、一年生から三年生まで、書道、美術、音楽は、生徒の選択制を採用していて、高校三年の時、わたしは書道を選択していました。書道選択の生徒は、週に二時間ほどこの書道室を利用するのですが、ある時、一緒にこの科目を選択している同級生が、妙はことを言い出したのです。

「あの書道室の額の絵だけど、ちょっと、おかしくない?」

「おかしいって、何が?」

他の生徒が訊き返しますと、その同級生の言うことには、日本画の中に描かれている侍女の人数が、日によって変わるような気がすると、言うのです。それを聞いたわたしたちは、そんな馬鹿なことがある訳ないでしょと、全く取り合わなかったのですが、不思議なことに、しばらくすると、それと同じようなことを他の生徒たちまでもが、噂し始めたのでした。

「いつもは、六人いる侍女が、五人になっている時がある・・・・」

と-------。わたしは、そんな話は気味が悪いので、出来るだけ考えないようにはしていましたし、書道室へ入っても、絶対に絵の人物の人数などは、数えないようにしていました。しかし、ある日、どうしてもそのことを確かめたいという女生徒が現われ、その生徒は、わたしたちがやめるように言うのも構わず、放課後、独りで、誰もいないその部屋へ行ってしまったのです。

その女生徒が、あとでその時のことを同級生たちに語ったのですが、何とも、不思議な出来事が起きたのだそうです。

彼女が、独り書道室内へ入り、壁に掛けてある額の中の絵の女性たちの人数を、一人二人と数えていた時のこと、やはり、人数が、昼間見た時よりも一人足りないと思った瞬間、彼女は、背後に何か人の気配のようなものを感じたのだそうです。そして、背後から首筋の辺りを、何か柔らかな布のようなもので撫でられた気がして、驚いて振り返ると、そこには、何とも恨めしそうな眼をした侍女の一人が立っていたと言うのです。

女生徒は、腰が抜けるほど驚き、そのあとは、どうやって書道室から飛び出したのかもわからぬままに、学生鞄を抱えて、転がるように学校を出たのだということでした。

それからというもの、その女生徒は決して一人では書道室へ行かなくなりました。いいえ、行けなくなってしまったのです。

あの、楊貴妃と侍女たちを描いた日本画は、まだ、あの書道室内に飾ってあるのでしょうか?そして、侍女は、ちゃんと、六人いるのでしょうか?その後、その絵の噂を耳にしたことはありません・・・・・。(^_^;)

**今回は、文章が少し短かったので、行間を開けてみました。如何だったでしょうか? う~ん、すっきりしますねェ。

では、ここで問題です。楊貴妃が好んで食べたと言われる果物は、何だったでしょうか?

答えは、 「茘枝(れいし)」-------ライチ でした。