言葉の魔術・・・・・935

2011年02月16日

~ 今 日 の 雑 感 ~

言葉の魔術

言葉というものは、同じことを話すにしても、その言い方で相手への影響がまったく異なって来るものである。

以前、このブログに書いたが、何か人に訊ねる時にも、相手が答えられやすい訊き方と、答えにくい訊き方があるのだ。

「あなたは、どんな映画が好きですか?」

いきなりこう訊かれても、訊かれた方は、映画のジャンルを訊かれているのか、それともタイトルそのものを訊かれているのか、戸惑ってしまう。

いや、そもそも、質問を投げかけられた人が、映画自体を好きかどうかも判らない。

そういう時は、まず、

「あなたは、映画をよく観る方ですか?」と、訊ねてから、「ええ、よく観ますね」と、返事が来たら、

「では、どういうジャンルが好みですか?アクション系?恋愛系?それとも、ホラーかな?」

と、具体的に種類を持ち出してやることで、相手も返事がしやすくなるというものなのだ。

「主に、往年のラブストーリーを良く観ます。オードリー・ヘップバーンが好きなので・・・」

「そうですか。では、ヘップバーンの映画で、何が一番好きですか?」

「『ローマの休日』が最高ですね!」

こういう具合に話を運んで行くと、相手の好みや趣味がはっきりと判るのである。

一見、まるで、英会話の教材かとも思えるような言葉運びだが、これが案外会話を長続きさせるコツでもあるのだ。

実は、先日、どうにも会話が噛み合わないことがあった。

母親を二度目に病院へ担ぎ込んだ時、担当して下さった医師が、ベッドで横になる母親に向かい、

「何回、吐きましたか?」と、訊ねた。

母親は、「吐きっぱなしです・・・」と、答える。

母親にしてみれば、自動車に乗っている間中、常に間断もなくビニール袋の中へゲェゲェやっていたので、そう答えたのだが、担当医師は、おそらく、

「胃の中の物が口から出たのは何回ですか?」

と、訊きたかったのだと思う。そう質問されていたら、たぶん、母親も、

「胃の中は、もう空っぽですから、黄色い水のような物しか出ませんでした」

と、答えられたのである。

つまり、言葉とは、ちょっとした言い回しの違いで、相手の答えも変わって来るのである。

また、答えにくくもなったり、気軽に返事が出来たりもする。

些細なことだが、言葉の選び方一つで、重大なことを聞き出すことが出来たり、逆に聞き漏らしたりもするのだ。

相手が返事に困っていたら、まず、自分の方から具体例をあげて、相手がYESかNOで答えられるような質問の仕方をお勧めする。

そうやって、小さなとっかかりが付けば、今度は簡単に相手の方から色々と話し出してくれることもあるのだ。

続きを読む

大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」・・・・・934

2011年02月16日

~ 今 日 の 雑 感 ~

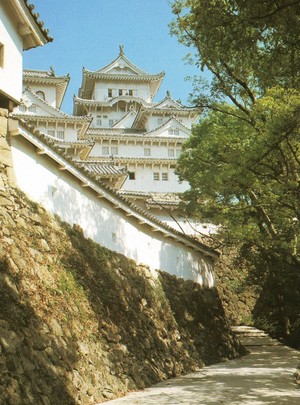

大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」

今年のNHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」に対する評価が、真っ二つに分かれているそうですね。

究極の駄作だ----と、いう人たちと、判りやすくアクがないので安心して観ていられる----という両極端の意見の人たちがいるとのことです。

しかし、割合的には、辛口評価の人たちの方が断然多いようで、脚本に対する酷評が大半を占めているといいます。

今回の脚本を担当しているのは、同じく2008年の大河ドラマ「篤姫」の脚本を書いた作家だそうで、この「篤姫」が女性たちの間でかなりの高視聴率を稼いだこともあり、再びの登板となったようです。

ところが、今度の「江」に関しては、どういう訳か以前の華やかさや物語のキレがいま一つで、俳優たちの演技にまでそれが影響し、つじつま合わせの感が強い、その場しのぎのストーリー展開になっているとの意見が多いそうです。

つまりは、「篤姫」の時は、原作がしっかりしていたので脚本家に特別な文才がなくてもあのくらいのドラマ内容には容易になったということです。

ところが、今回の「江」に関しては、脚本家がほぼすべての筋立てを考えなくてはならないために、その力量のなさが露呈してしまっているとの見方をする視聴者も多いとのことでした。

確かに、どう考えても年端もいかない九歳の娘の江が、伯父・織田信長や明智光秀に意見するようなシーンは、あまりに荒唐無稽と言わざるを得ません。

まあ、上野樹里が、九歳児を演じることがそもそも荒唐無稽の事態なのですけれどね。(笑)

でも、もしも、この役を年相応の子役が演じていたとしたら、また、受ける印象はかなり変わったのではないかと思うのです。

わたしは、以前から、時代劇が現代劇と最も違う要素は、子供も大人も同等な目線で描けるというところにあるのではないかと思っているのです。

つまり、子供を子供扱いせずに描けるということで、昔、「編み笠十兵衛」という高橋英樹主演の時代劇がありましたが、ここで、主人公の十兵衛が、幼い男の子を前にして、まったく大人に向かうような丁寧な口調で話しかけるシーンがありました。

こういう物語設定は、現代劇では絶対にありえません。

しかし、「女子供」というようなくくりで、子供を一人前以下として扱うようになったのは、おそらく明治以降のことではないかと思います。

その前までは、たとえ十歳の子供といえども、身体は小さいものの精神は一人前の大人と同様に扱っていたものです。

そのことを考えれば、「江」のストーリー構成も、あながち間違いではないのかもしれません。

わたしの聞いた話が正しいとすれば、江は、こののち十一歳という年齢で嫁ぎ、十四歳の時お腹に子供がいるにもかかわらず出戻ります。現在の法律に照らせば、正に犯罪ですね。

そんなこんなで、生涯にわたり三度もの政略結婚を強いられ、戦国という時代の中で子供を産む道具同然に使いまわされたというのが江という女性の真実の姿なのだそうです。

でも、結局、彼女がいたことで、織田信長の血が徳川幕府へと引き継がれ、信長は江を通して天下を掌中にして太平の世を築くという野望を成し遂げることになったわけです。

本能寺の変の際、自害した信長の遺体はついに発見されませんでしたが、のちに江が家康の子の徳川秀忠との間に儲けた家光(一説には秀忠の子ではないとも言われる)が、さしずめ信長の生まれ変わりではなかったか----と、考えることも出来るのです。

何故なら、信長は森蘭丸などの小姓を寵愛していたという説もあり、家光もまた女性には興味を示さないことで有名な徳川幕府の三代将軍だったからです。

歴史には、さまざまな要素が想像されてこそ、面白みもあるというものです。

今回の大河ドラマは、一話完結の戦国版「のだめカンタービレ」として、楽しむのもアリではないかと思います。 続きを読む