江戸時代の医師・・・・・403

2010年02月20日

~ 今 日 の 雑 感 ~

江戸時代の医師

皆さんは、江戸時代の医師は、どのように医師になることが出来たのかご存知ですか?

今は、難関の医学部へ入り、国家試験を通り、研修医となって一人前の医師になるというコースが当たり前ですが、江戸時代には、医師法もなければ、医師免許などという面倒な許可はありませんでした。

つまり、法律上は、誰でも医者になりたい者は、なれたという訳です。そのため、中には、かなりいい加減な医者もいたといいます。

つまり、法律上は、誰でも医者になりたい者は、なれたという訳です。そのため、中には、かなりいい加減な医者もいたといいます。どうして、そんな無法状態が長く続いたのかといえば、別段、そういう開業医を放っておいても、さしたる実害がなかったというのが事実のようです。

第一に、医学の知識のない者がいつまでも医師を続けていることなど出来ませんでしたし、患者もバカではありませんから、「〇〇先生は、ヤブ医者だ」と、悪い評判が経てば、必然的に患者は減り、医者をやめざるを得なくなるからなのです。

第二に、その時代はまだ、医療の効果そのものがはっきりと決められなかったこともあり、猛威をふるう伝染病などは、どんな医者が対処しても、患者を救うことなど出来なかったからなのです。要は、名医だろうとヤブだろうと、大差なかったということなのです。

では、医師になるには、どのようにしていたのかといえば、医者になりたい人間は、医者に弟子入りし、医師の証として頭を剃り、(江戸時代の医者は、僧侶のように頭を丸めるのが普通で、よくテレビドラマに登場する頭髪を頭の後ろで小さく髷に結っているのは、古方家『こほうか』という流儀の医者に限ったものであった)患者の扱い方や、薬の種類、漢方医の理論などを見よう見まねで覚えれば、開業しても何とかやっていけたのです。

漢方薬などは、何回か使ううちに効能なども次第に勉強できてくるので、経験を積むうちに、皆、そこそこの腕になって行ったのだそうです。

「学医は匙(さじ)が回らぬ」-----と、いう言葉もあるように、医者は、とにかく経験第一ですから、大勢の患者を診ている医者が名医と呼ばれて行くのは、当然のことで、診察の実践もないのに、理論の勉強ばかりしているような医師は、有効な治療も出来ないと、江戸の人々は、よく知っていたということでしょう。

しかし、これは、何も江戸時代に限ったことではないと思うのです。やはり、現代医学においても、経験にかなう治療法はないのではないかと考えます。

では、どうしてもっと早く、西洋医学に切り替えなかったのかと思われますが、十九世紀末頃までは、ヨーロッパの西洋医学も日本の漢方医学も、それほど実際の治療効果は大差なかったのだそうです。

たとえば、1823年(文政六年)に来日し、六年間を日本で過ごしたかの有名なドイツ人医師・フォン・シーボルト先生にしても、確かに解剖学に関しての知識は、日本の医師の及ぶところではなかったと思いますが、では、この当時28歳の青年医師に、盲腸の手術が出来たかといえば、それは、まったく無理であったと思われるのです。

つまり、その時代、まだ麻酔の技術が開発されている訳ではありませんから、人体の臓器構造の知識がいくらあったとしても、シーボルトには、何もできなかったという訳なのです。

そして、1846年にエーテル麻酔がアメリカで本格的に行なわれるようになってから、ようやく、簡単な手術が可能になったのです。

では、麻酔が開発されたから、どんどん手術が成功して行ったかといえば、決してそうではありませんでした。ヨーロッパの医師たちは、汚れたままの器具や手を使っての手術で、ばい菌が身体中に入り込み、化膿や炎症がもとで死亡した患者は、大勢いたのです。

むしろ、その頃には、漢方医学の経験のある日本の医師たちの方が、殺菌や滅菌に対する知識があったため、外科医の技量は、日本の医師の方が上だったとも言われているのです。

しかし、明治の帝国議会は、明治二十八年十二月二十八日、ヨーロッパ医学の技術に目がくらんでいた政治家たちによって、漢方医師の免許制度を、あっさり否決してしまったのでした。

では、本日の講義は、このへんで------。(ー_ー)!!

キン、コン、カン、コン・・・・

続きを読む

フィギュアのジャッジって?・・・・・402

2010年02月20日

~ 今 日 の 雑 感 ~

フィギュアのジャッジって?

フィギュア・スケートのジャッジって、正直、よく判りませんね~。

まあ、難しい採点方法など、最初から覚えようなどという気はないのですが、それにしても、これほど点数の高低が判りにくい競技というのも珍しいと思います。

ジャンプ一つとっても、ルッツ、ループ、サルコ、トーループ、フリップ、アクセルなど、とにかく多彩で、しかも選手たちは一瞬にしてこのジャンプを跳ぶ訳ですから、素人の目には、ほとんど何が何だか判らないのが普通です。

だから、そんなものは、アナウンサーや解説者が説明するのを単にうのみにして聞いていればいい訳で・・・・。

それでも、一応、見分ける方法としては、

ルッツ-----右足のトウで氷を蹴り左足で跳ぶ。踏切り

はアウトエッジ。

ループ-----トウをつかずに右足で踏み切る。

サルコ-----小さく円を描きながら、トウをつかずに左

足で踏み切る

トーループ-----左足でトウをつき、右足踏切り。セカン

ドジャンプに良く使われる。

フリップ-----ルッツに似ているが、ルッツのアウトエッ

ジに対して、インエッジで踏み切る。

アクセル-----前向きで踏み切る。

と、いうようなことらしいのですが、どっちにしても、たぶん、演技中は判らないと思いますので、無視して行きます。

しかしながら、こういうことが判っても、採点方法が判っても、判らないのが、審判たちの心の内です。

フィギュアは、他の競技と違って、一発勝負ということはほとんどないように思います。つまり、一年、二年とかけて審判に自分の実力をアピールしながら、その信頼度を高めて行くという、極めてユニークな性質を持っているスポーツのようなのです。

そのため、上位に食い込んで来る選手たちは、よほどの失敗がない限り、上位にランクされ続けますし、ジュニアから上がって来たばかりの選手で、いきなり素晴らしい活躍を見せても、あまり点数が伸びないということも良くあります。

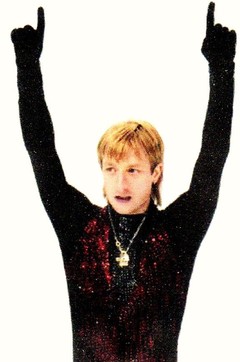

今回のオリンピックでも、ロシアのエフゲニ―・プルシェンコ選手がどれほど見事な四回転ジャンプを成功させても、三年のブランクが、やはり、尾を引いていたと思うのです。

ジャッジは、プルシェンコ選手の四回転―三回転よりも、アメリカのエバン・ライサチェク選手の冒頭の三回転ルッツ―三回転トーループを評価し、また、演技から演技へのつながりの美しさや、ステップの正確さ、巧みさに軍配を上げたという訳です。

あるフィギュア関係者は、こうしたあやふやな採点方法を皮肉って、「ロビー活動のうまい国ほど、得点を伸ばすものだ」と、言ったそうですし、フィギュアは、あくまでスポーツなのだから、芸術性を重んじ過ぎるのは問題があると、考える専門家もいると聞きます。

プルシェンコ選手も、この採点方法には納得できないところもあるようで、正直、わたしも、少しばかり首をひねりました。確かに、プルシェンコ選手のジャンプは乱雑なところもありましたが、一度も転倒はなかった訳です。

となれば、もはや、男子シングルにとって、四回転は価値がないのか?

四回転を回避しても、金メダルが取れるという前例を作ってしまった今回のフィギュアの男子シングル。今後は、ますます芸術面や表現力に重きが置かれるとなれば、案外、日本勢には有利な方向へ傾くのではないかという期待もあります。 続きを読む