信州人は、やきもち焼き・・・・・113

2009年07月31日

~ 今 日 の 雑 感 ~

信州人は、やきもち焼き

他の都道府県人に比べて、信州人は、やきもち焼きだと言われます。

信州人のプライドは、これも他の都道府県人に比べて、押し並べて高く、自分こそが-----と、思っている人が、意外に多いのが実情のようです。

そんな、人間たちの集まりが信州人ですから、長野県に飛び抜けた有名人や、企業家、政治家が出ないというのは、実に頷けることなのです。

誰かが有名になると、必ず足を引っ張る者が出て来ます。お前なんかを、有名にしてたまるものかと、いうことなのです。

そして、有名になった人物を、表向きは「素晴らしい」と、誉めたたえながら、陰では、「あの変わり者が。親はどんなにか切ないだろうに」などと、嘲笑うのです。

これは、わたしの住む地域の話ですが、ある女性が地方議会に立候補するため近所の家庭を訪問して回ったところ、年配の男性から、面と向かって言われたそうです。

「あんたの亭主は、よっぽどの役なし男(弱々しい女のような役立たずな男)なんだな。母ちゃんが、こんなみっともないことをしても、怒ることも出来ねェんだからな」

つまり、その男性は、自分に選挙に立つような甲斐性がないことが悔しいものだから、そういう回りくどい言い方で、彼女を馬鹿にした訳です。今の時代に、まだ、そんな人がいるのかと、呆れますが、それが、信州の田舎の現状なのです。

わたしも、小説を書いて出版したり、ラジオドラマの脚本を書いたりしていた時は、よく、こうした中傷めいた意見や感想をもらいました。

「あんたのは、小説なんかじゃない。子供の作文だ」

「書き方が間違っているので教えましょう」

「わたしのペンメームを取らないで欲しい」

「あんな、へたくそな物を、公共の電波に乗せるな」

などなど・・・・・。

もちろん、主人公のモデルとなった男性の子孫の方からは、お礼の言葉が頂けたり、お褒めの言葉や、感銘を受けたなどの感想もたくさん頂きました。本当に、嬉しかったです。

でも、上記のような文面の手紙やはがきを送って来る人たちもいたのです。

そういう人たちに共通していることは、自分も小説を書いているとか、文筆業を営んでいるということでした。

つまり、彼らは、やきもちから、そういう中傷文をよこしたのでした。

それも、それらの人たちの多くが、信州人だったというのも、驚きで、その中には、わたしのすぐ隣の家の高齢の男性も含まれていたのですから、二重にビックリでした。

「自分の考えたペンネームを先に使われてしまった」と、言っていた人がその男性です。

わたしは、自分のペンネームは、自分で昔から決めていたもので、人の物を真似した訳ではありませんし、その男性が、自分の文章に、それに似たペンネームを使おうとしていたなんてことは、まったく知りませんでした。

やきもちも、そこまで来れば、もはや被害妄想としか言えません。

信州人に、このやきもち傾向が続く限り、これからも、長野県から特別な有名人が出ることは、あまり期待できません。しかし、もしも、あなたが名前を売りたかったら、久石譲さんのように、早々に、県外へ脱出してしまうことです。

以前、久石さんのお母さまの取材をさせて頂いた時に、息子さんの話になると、とても寂しそうではありましたが、息子が名前を上げるためには、仕方がないことと、微笑んでおられたのが印象的でした。 続きを読む

もしも、身体が自由に動けたら・・・・・112

2009年07月30日

~ 今 日 の 雑 感 ~

もしも、身体が自由に動けたら

わたしのブログ記事やコメントを読んだ人で、この人は、いつも、「以前」とか「かつて」とか、過去の話が多いなと、思われている人もおられるようなのですが、今のわたしに、現在進行形の体験談などは、とても書けるものでないことは、わたしのブログを続けてお読み頂いている方なら判るはずですよね。

ですから、正直な話、何処そこで何を食べたとか、何処へ行ったとか書かれているブロガーの人には、物足りない内容になっていることも否めません。

身体中の骨が折れているため、一年以上もほぼ寝たきり状態だった人間なんですから、外出など出来る訳はなく、思い出話が多くなることは仕方がないことなのです。

皆さんも、いつかわたしのような状態になれば、過去の引き出しからネタを引っ張り出すしか、ブログを更新する方法がないことが判ると思います。

一日の仕事から解放されて、ほっとした気持ちで、その日にあった出来事をネタにブログを書くという人とは、そういう意味では、わたしの生活は、ちょっと違うといってもいいでしょうね。

正直、わたしは、現在もほとんど家から外出することが出来ません。外へ出たとしても、近所を散歩するくらいが関の山です。まあ、それでも、散歩が出来るようになったのですから、ある意味、奇跡のようなものなのです。

そんなわたしに、昔の話ばかり書いているなどと言われても、いったいどうしたらいいのでしょうか?あるブロガーのように、別のサイトへ転向しろとでも、言うつもりなのでしょうか?

自分の身体に何の支障もなく、元気で働いている人には判らないことも、世の中には、たくさんあるのですよ。

ところで、ナガブロガーの方たちの記事を見ていると、実に皆さん行動範囲が広くて、活発に動かれていることが判りますね。

わたしから見ると、よく体力が持つなァと、感心しきりです。

もしも、わたしが、もっと自由に身体が動けて、あちらこちらへ行くことが出来るなら、何処へ行くだろうなァ-----と、考えると、そうですね。長野地裁で法廷の傍聴などもしてみたいですし、市庁舎で議会の傍聴をするのも面白いかもしれません。

最近ナガブロ内で知ったDMATについて調べてみるのも悪くないでしょうね。

そうそう、これでも以前は、映画の評論なども恥ずかしながら執筆していたこともありますので、ぜひ、シネマコンプレックスへ行って映画も観てみたいですね。

子供関係や、ファッション関係、レストラン関係などは、これまでも色々取材して来ましたので、今は、少々食傷気味です。が、これまで、体調の悪さを理由にお断りして来た講演をやってみてもいいかなァ-----なんて、考えてもいます。

でも、それよりも、まずは、信濃グランセローズの試合観戦にオリンピックスタジアムまで行ってみたいものですね。まだ、生で彼らの試合を一度も見たことがないので、そうですね、これが当面やってみたいことの一番ですね。

そうなると、ブログがグランセローズ記事で、埋まってしまうかも・・・・。(笑)

そうはいっても、そんな日は、いったいいつになることやら-----?

まあ、あと二、三年は、無理のようですね。そうか、それまで、ブログをやっているかと言えば、おそらくはやっていないだろうなァ。わたしは、案外、飽き性の方だから、また、別の何かに目移りしているような気もします。

それに、ナガブロは、少し世間が狭くて窮屈なところもあるし、正体がバレるのもなんですし・・・・。

でも、それまでは、自己満足の憤懣や意見を、ウダウダと書き連ねていこうと思いますので、今後ともご愛読のほど、よろしくお願いいたします。

続きを読む

ブログのルールって何?・・・・・111

2009年07月29日

~ 今 日 の 雑 感 ~

ブログのルールって何?

ブログには、ブログのルールがあると、聞きますが、いったい誰が作ったのでしょうか?

そんな規約のような物、わたしは見たことがありません。

他人のブログを読んで、そのブログについて自分のブログ内で意見を述べたり批判したりしてはいけないなどというルールも、聞いたことがありません。(あるブロガーは、そんなことをすると、糾弾されるといって来ましたが、糾弾って、素人があまり使う意味のない言葉ですよね。それとも、そうおっしゃる方は、当局のGメンか何かなのでしょうか?ブログGメン?----そんなブロガーが、ナガブロにいたんでしょうか?)

わたしは、他人のブログに長々と反論コメントを書き込む事の方が、失礼なことだとある人から教えられました。ですから、もしも、わたしのブログに対して反論や意見があるのなら、どうぞご自分のブログでめいっぱいお書き下さいと、常々申し上げています。

だいいち、サイトの運営者の方からの苦言ではなく、一ブロガーからブログの書き方に付いてご指南頂く必要があるのでしょうか?しかも、嫌なら、サイトを変わればいいというようなアドバイスを頂いても、大きなお世話としか申せません。しかも、わたしが、いつ、「ナガブロ」が嫌だなどと言いましたでしょうか?

わたしのところへも、ブログについての悩みを相談して来られるブロガーの方もおられますが、わたしは、一度として、サイトを変わった方がいいなどという無責任な返答はしたことがありません。

また、ブロガー用語なるものだって、結局は、昔からブログをやっていたという人たちが、勝手に作り上げたもので、それを使わなくてはブロガーではないなんて法則はないでしょうし、ブログ歴が長いことを自慢げにのたまうブロガーも、今日からブログを始めたブロガーも、資格や執筆方法には何一つ差はない筈なのです。

しかし、ブログ歴の長いブロガーの中には、「昔は、ブログをやっているというだけで、周囲から羨望の眼差しで見られていた」と、いう経験に伴う快感が忘れられず、ブログ歴の短い者を下目に見ては、嫉妬する傾向があることも事実です。

殊に、若いブロガーではなく、中高年ブロガーにその傾向はよく見て取れます。

とかく、人間は、五十歳前後から、若い人たちを生意気だと思う気性が芽生え、何かというと、他人に物事を言いきかすことに血道をあげる人が増えてくるようです。

つまり、人生を焦り始める証拠なのではないかと、わたしは思います。

自分たちが自己中心的人間の最たるものであることにも気付かずに、他人に対して、平然と「自分のことばかり考えてはいけない」などと、説教をたれるのです。

そんな中には、謙虚さを演出しながらも、腹の中では、「生意気な奴め」と、思う気持ちが透けて見えるブロガーの多いこと。

しかし、そういうブロガーの気持ちは、コメントなどを見ると、一目瞭然ですね。言葉の端々に、相手のブロガーをやりこめようとする浅はかな嫉妬心がチラチラ見えて、滑稽でさえあります。

そういうブロガーは、親切ごかしにコメントを書き込みながらも、僻みや嫉みのやり場に悶々としているに違いありません。

こういう現象を、北信地方では、「いじれている」と、言います。大人としては、もっとも、みっともない姿なのです。

そして、そういうブロガーに限って、自分は分別のある人間なんだということを演出するために、いざとなると、ルールはこうだと、言い出すのです。しかし、それは、その人のルールであっても、他の人のルールであるとは限りません。

かつて、ナガブロガーのどなたかもおっしゃっていたではありませんか。自分の物差しを、他人に当てはめるなと。

そんな方は、しばらくパソコンから遠ざかって、現実社会に戻ってみた方がよいでしょうね。

ブログのようなバーチャル世界では、有名人気取りかもしれませんが、普通の現実社会では、その人たちは、ごく取るに足らない小さな人間でしかないのです。(でも、そういう浅はかな人たちは、現実社会でも自分は知名度のある人間だと、往々にして勘違いしているものですけれどね)

もしも、それでもブログの中に社会通念上のルールがあるとしたら、公共の施設や場所、植物、動物、食事に至るまで、すべて自治体や民間経営者側に許可を取ってから掲載しなければならないということでしょう。

もちろん、写真の中に必然的に写り込んでしまった人物などに対しても、ブログ掲載の承諾を得なければなりません。

文章で書くよりも、写真については、こういう問題は、より手続きが難しくなっています。

自分の会社に関係する写真がブログに掲載されていないか、常に神経をとがらせている経営者もいるのです。

他人のブログについてルールはこうだとのたまうのであれば、わたしとしても、そこまでのしたくもない指摘をせねばならなくなります。そして、そのルールを説かれる方は、では、今までご自分がお書きになって来たブログの中には、天地神明に誓って、一点の曇りもない記事ばかりを書いて来たと、胸を張って言い切れるのでしょうか?

どうしても、ブログのルールを説きたいのなら、まずは、その辺りから、ご自身のことをまず第一に点検されたのちに、そうした発言をされるのが筋ではないかと、考えます。

続きを読む

探してくれませんか?・・・・・110

2009年07月28日

< 不 思 議 な 話 >

探してくれませんか?

夏休みですからね~。やっぱり、これでしょう!!

----ってなことで、またひとつ書いてみました。では、ごゆるりと、お読み下さい。

昭和六十年のある夏の蒸し暑い夜のこと、信州にある高原の山道の国道を、一台の大型トラックが走っていました。

運転していたのは、地元の運送店経営の四十代の男性で、山のホテルまで宿泊客の荷物を届けた帰り道でした。

真っ暗な狭い国道を、トラックのヘッドライトだけを頼りに麓へと下って行くのですが、ほとんど毎日のように行き来している道ですから、運転も手慣れたもので、鼻歌まじりにハンドルを握っていました。

既に、夜も更けていたため、走っている自動車は、男性のトラック以外、一台もなく、男性は、早く家へ帰って冷たいビールで一杯やりたいと、そんなことばかりを考えていました。

しばらくすると、国道が大きく右にカーブする林道沿いに差し掛かります。

男性は、いつものように巧みなハンドル操作で、そのカーブを難なく過ぎたその直後、目の前のヘッドライトの中に、いきなり、一人の男の姿が浮かび上がりました。

男は、道路の真ん中で大きく両手を広げて、男性のトラックを制止するような仕種を見せたのですが、時すでに遅く、急ブレーキをかけたものの、トラックは、その男の姿を車体の下へ巻き込んでしまったのでした。

「しまった!!」

男性は、仰天し、慌ててトラックを停めました。そして、車内から外へ降りると、今、そこにいた男の様子を確かめるべく、トラックの車体の下を覗き込みます。

しかし、そこには誰の姿もありません。もしかしたら、跳ね飛ばしていまったのかもしれないと、トラックの車内から懐中電灯を持ち出して、辺りをくまなく探してみました。が、それらしき男の姿は、やはり何処にも見当たらないのです。

「おれの見間違いだったのかな・・・・?」

男性は、冷や汗を拭き、不思議に思いながらも、やや安堵の胸を撫でて、再びトラックへ戻ると、そのまま国道を走行し始めました。しかし、たった今のショックのせいか、やけに喉が渇いて来たので、何処かに自動販売機があったはずだと思い、山道を下る途中、古いバス停の小さな建物の辺りで、運よく清涼飲料水の自動販売機の灯りを発見しました。

男性は、ガードレールのある路肩にトラックを止め、その自動販売機に近付くと、投貨口にお金を入れて、缶入りのコーラを出し、その場でそれを飲み始めました。

そして、ようやく人心地ついた時、背後に何かの気配を感じて、思わず振り返りました。すると、自動販売機の灯りの中に、ぼんやりと一人の男が立っているではありませんか。

男性は、奇妙なうすら寒さを覚えながら、その男に向かい、

「おれは、もういいから、どうぞ使って下さい」

と、場所を空けようとしたところ、その男が蒼白い顔で、男性にこう言ったのです。

「------探してくれませんか?」

「探すって、何か落し物でもしたのかい?」

「ええ、そうなんです・・・・。一緒に、探してくれませんか?」

男性は、少しばかり、薄気味悪さを感じながらも、もう一度、その男に訊きました。

「だから、何を探せばいいんだい?」

すると、男は、ほんの少しさびしそうな微笑を浮かべると、低い声で、こう言ったのです。

「わたしの、身体を、探して下さい・・・・」

「---------!?」

男性は、それを聞いた直後、何気なく男の下半身へ目を移しました。

と、そこにある筈の男の腰から下が、完全に闇の中に溶け込んで、まったく見当たらなかったのでした。

「うわァッ!!」

男性は、驚愕し、手に持っていたコーラの缶を放り出すと、急いでトラックの方へ駆け戻ろうとしましたが、男は、そんな男性の腕をつかみ、物凄い力で引っ張りながら、

「お前が轢いたおれの身体を、探して欲しいんだよ!」

「放せ!化け物!」

男性は、叫ぶと、力任せにその男の手を振りほどき、一目散にトラックへ乗り込むと、めいっぱいアクセルを踏み、必死の思いでその場から逃げだしたのだそうです。

後日、男性が聞いた話では、この下半身がなかった男は、かつて、この国道で自動車事故に遭い、亡くなった人の地縛霊ではないのかということでした。

続きを読む

大手術のあと・・・・・108

2009年07月26日

~ 今 日 の 雑 感 ~

大手術のあと

七月十五日の叔父の手術は、術中死ということもなく、何とか無事に終わりました。

内臓を、かなりの量取ったようですが、それでも、一応は成功ということでした。

執刀した大学の先生もヘトヘト、介助の先生たちもグッタリ、待合室で待機していた親戚一同も汗だくのダレダレだったそうです。

何故なら、この叔父の大手術を知りながら、叔父の親族は、誰一人見舞いに来なかったからです。ですから、手術に立ち会った(別に手術室へ入った訳ではありませんが)親戚というのは、叔母の兄弟たちで、叔父自身の血縁は、一人も来ていなかったという訳なのです。

そんなところへ、言わば義理の関係である、わたしまでが付き添うことも出来ません。

では、叔父は、そんなに親族兄弟から嫌われているのかというと、そうではないのです。嫌われているのは、叔母です。

自分の実の兄弟のみを家族のように思い、嫁いでから何十年も経つのに、未だに実家離れが出来ず、何かというと、実家の兄を頼るものですから、叔父の実の兄弟たちは呆れかえって、こんな大事にも、駆け付けなくなってしまったのです。

しかし、叔母の実家の兄弟たちも、既に高齢です。手術室の隣の待合室にいる間に、暑さと疲労で、気分が悪くなってしまった者もいたのです。

どうして、叔母は、叔父の兄弟たちとうまく行かないのでしょうか?叔母は、とにかくプライドが高く、常に自分が話題の中心でなくては気がすまない人なのです。

叔父の実弟のお嫁さんが、去年の秋、叔父が最初に入院した日、叔母に向かって、

「今日は、りんごの出荷をしようと思っていたんだけれど、お義兄さんが、突然入院したって聞いたんで、出荷は先延ばしにして、病院へ駆けつけたのよ」

と、いった一言が、叔母の癇にさわり、

「だったら、もう、二度と来なくていいから、帰ってよ!恩着せがましく言うんじゃないわよ!」

と、なってしまい、今回も叔父側の親戚は誰一人来なかったということのようなのです。

結局、この叔母の我儘によって、またぞろ、実家の兄弟たちが迷惑をこうむる破目になったのです。ですから、わたしは、親戚たちに言いました。

「こっちがあまりしゃしゃり出ると、なおのこと、叔父さんの兄弟はこの件に関わらなくなってしまうから、この辺で、病院への見舞いも、遠慮した方がいいんじゃないの?」

と------。

確かに、病院のスタッフたちも、叔父とは血のつながらない親戚が、連日大挙して押し寄せるので、いささか迷惑そうな様子なのです。

「でも、叔母さんが、どうしても来てくれというから・・・・・」

わたしの従姉は、疲れ切った表情で、そう言います。叔母は、その従姉に、自宅から病院への送り迎えまで強要しているのだそうです。

わたしも、長年懸命に働いたあげくに、こんな病気になってしまった叔父は気の毒で仕方がありませんが、この叔母がいるかぎり、おいそれと手は出せないのです。

究極の我儘、ここに極まれり-----と、いったところでしょうか。

とにもかくにも、叔母のこれからの出方が、案じられます。

続きを読む

珍風景ですね・・・・・106

2009年07月25日

~ 今 日 の 雑 感 ~

珍 風 景 で す ね

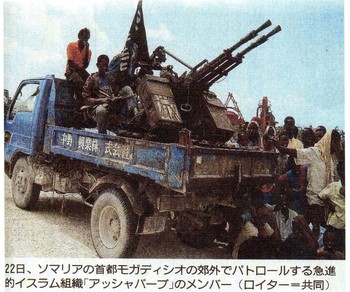

信濃毎日新聞の記事に、アフリカのソマリアで内戦が激化しているという記事がありました。

無政府組織が続くソマリアで、国際テロ組織アルカイダとの関連性が指摘されている、急進的イスラム組織が、勢力を急激に拡大させてるという、記事です。

国民に人気が高いアハメド大統領が国連支援下で進める、「和平プロセス」は、崩壊寸前で、戦闘激化で、首都モガディシオの陥落も懸念されるようになったということです。

そんな、記事の写真を見て、わたしはビックリしました。

ここに写っているダンプカーの荷台には、急進的イスラム組織の「アッシャバーブ」のメンバーと、高射砲が-----。

そして、そのダンプカーの横腹に書かれている会社名には、な、な何と、「中野興業株式会社」の文字が!!!

この会社、飯山・中野エリアのブロガーなら知らない人はいないでしょう。

ダンプカーの第二の人生が、遠い異国の地での戦闘用の武器運搬だとは、驚きました。 続きを読む

コメントには神経質になります・・・・・105

2009年07月24日

~ 今 日 の 雑 感 ~

コメントには神経質になります

わたしは、コメントに関しては、かなり神経質になります。

ブロガー同士のコメントは、特に顔が見えない分だけ、その神経質の度合いも高くなります。

しかも、わたしが前にコメントを書き込んだ頃は、なしのつぶてだったブロガーさんが、最近はどういう心境の変化か、皆さんのコメントに気さくに、長レスを書いて下さるようになりました。

でも、わたしは、もう、その方の記事にコメントは書きません。一度、いえ、二度までも無視されたことは、忘れない性質(たち)なのです。(ーー゛)

その方は、以前の贖罪のつもりか、時々わたしのブログを読んで下さっていますが、それなら、一言、何故コメントのレスが書けなかったのかという弁明の一つも、わたしのブログのコメント欄に書き込んで来て欲しいものです。

叱られるのが怖いのでしょうか?別に、取って食いやしませんよ。

また、以前、かなり頻繁にコメントをやり取りしていた作家志望ブロガーさんのコメント欄に、少しばかり、親しげに、

「何だか、その小説の主人公、少しずるい感じですね」

などと、書き込んだところ、そのコメントが馴れ馴れし過ぎたのか、かなり憤慨して、そのブロガーさんがブログを閉じてしまったこともありました。

いくら、毎日のようにコメントのやり取りをしていたからといって、そこまで自分の感情に踏み込まれるのは迷惑だったんでしょうね。

ブロガーの関係というのは、実に、ややこしいものです。

ですから、わたしも、コメントやコメントへの返事は、極力、ブログ内容に則したものにしていますし、過度に馴れ馴れしい言葉は使わない、また、相手のコメントの行数よりも、出来る限り多めの行数のレスを返すようにも努力しています。

だって、自分が書き込んだコメントに対して、相手のレスが、たった一言なんて、何だか寂しいじゃないですか。

コメントは、分量じゃないと言われるかもしれませんが、でも、まるで、木で鼻を括ったような返事を返されたのでは、がっかりですし、自分は、その程度の相手でしかないんだと、相手のブロガーに対しての興醒めもします。

コメントのレスを書くことなどは、正直、面倒くさいと思っている人もいるでしょうね。殊に、一日に何人にもレスを書かなくてはならないブロガーにとっては、煩わしいことかもしれません。

でも、コメントを残して下さるブロガーさんは、少なくとも、書き手のブログを読んで下さるっている訳です。それも、多忙な時間を割き、プロでもないド素人の書いた稚拙なブログをです。

これは、実に、ありがたいことではありませんか。

普通は、書き手がお金を払ったって、素人の書いた文章なんか、誰も読んじゃァくれませんよ。しかも、コメントまで残して下さる。

そのコメントが、書き手のブロガーと意見が合わない反論コメントだったとしても、誠心誠意、返事を書くことが礼儀だと思います。また、何かを相談しても、いつも逃げ腰のレスでは、そのブロガーさんへの信頼度もなくなりますし、人間性も疑われかねませんね。

もしも、どうしても、その日のうちにレスが書けないような事情があった場合は、「もう少し考えてから、コメントします」とか、返事を保留する理由を書いておられるブロガーさんもいます。

これが書かれているだけで、コメントを残した側は、「ああ、忘れられている訳ではないんだな」と、安心できるのです。また、少し遅れてレスを書き込んだブロガーさんでも、「返事が遅くなってすみません」などと一言添えて下さるだけで、書き込んだ方は、嬉しくなってしまうものなのです。

そんな訳で、わたしは、コメントを頂くと、特別な場合がない限り、なるべくその日のうちに、返事を書くようにしています。(コメントが書き込まれた時間が遅かったりした場合は、翌日に持ち越すこともありますが)

もしも、返事を書くのが面倒だと思ったら、そのブログに関しては、コメントを受け付けないという設定にしておけばいいのです。

わたしが以前コメントを書いたブロガーさんのブログが、先日も、何か月かぶりに不定期に更新されました。

しかし、数か月前のわたしのコメントに対する返事は、やはりなく、わたしのコメントは、相変わらずさらしものになっているばかりです。恥かしいというか、みっともないというか、レスを返す気がないのなら、削除してくれた方がましですね。

「可哀そうに、こいつのコメント、無視されているよ」

そう思われながら、不特定多数がそのブログを読んでいるのかと思うと、本当に腹が立ちます。嫌がらせとしか思えません。無神経なブロガーのブログに、コメントを書き込んでしまった、わたし自身の不明ですが、そのブログが更新されるたびに、口惜しくてならないのです。

続きを読む

女の嫉妬は怖い・・・・・104

2009年07月23日

~ 今 日 の 雑 感 ~

女の嫉妬は怖い

わたしが、まだ下手くそな小説をバリバリ書いていた頃のこと、某民放ラジオの担当者から、朝のラジオ番組のレポーターをやってみないかという、お話を頂いた。

もともと取材には得手があったものだから、やってみてもいいかなと、いう気持ちで、本社で担当者の男性ディレクターにお会いした。

話を聞くと、これまで、その番組を担当していた女性レポーターが、家庭の事情で降板することになったのだという。その後釜に、わたしをということであった。

わたしも、やる気は満々だったが、それでも何せ初めてのことだから、勝手が判らないと困るので、その女性レポーターが辞めるまで、彼女について勉強したいと申し出たところ、では、詳細が決まり次第、連絡するという話で、わたしは、そのディレクターと別れた。

すると、後日、そのディレクターから電話があり、すぐに本社へ来て欲しいというので出かけて行くと、彼は、何故か困惑顔で、すかさず、申し訳ありませんでしたと、頭を下げた。

何のことかと思っていると、いったん辞めると言っていた女性レポーターが、その辞表を撤回して続投すると言い出したのだそうである。それも、自分の代わりに、わたしが決まったと聞いた途端に、気が変わったようだというのだ。

そのディレクターが言うには、彼女は、どうやら、自分のあとは、局のアナウンサーが引き受けるのだろうと思っていようなのだが、全く外部からのレポーターが入ると聞いた途端、話が違うと、憤慨したらしいのである。つまり、彼女は、局アナが担当となっているのなら、再び自分が復帰するチャンスもあると踏んでいたようなのであるが、わたしが入ってしまうと、再復帰の目論見も崩れてしまうと、危機感を抱いたのではないかと、ディレクターは、推測していた。

しかも、自分よりも若い人間にとって代わられるということは、彼女のプライドが許さなかったらしいのだ。何とも、身勝手な話である。しかし、何度も詫びを口にするディレクターに、わたしは、それ以上反論する気にもならなかった。

それに、わたし自身、考えてみればラジオに適した声でもなさそうであるから、別に、構いませんと答えると、そのディレクターは、代わりと言ってはなんですが、ぜひ、ラジオドラマを書いてもらえないでしょうか?と、依頼して来た。

ラジオドラマの脚本なんて、一度も書いたことがありませんから-----と、断ると、彼は、いきなり、ラジオドラマ・シナリオ集なる分厚い本を二冊も持ち出して来て、これを読んで書き方を勉強して書いてもらいたいと、言う。ドラマは三十分もので、四百字詰め原稿用で約十五枚。色々な「音」を、盛り込んだドラマにしたいので、その点を考えて書いてほしいとのことであった。

言われたとおりに、何とか書いて、持ち込むと、そんな下手くそな素人作りの原稿が、ちゃんと、アナウンサーたちが声優となった素晴らしい放送劇に仕上がってしまった。

音楽も、注文の「音」も、本当にリアルで、感激する出来栄えだった。放送後も、聴取者の人たちから感想が寄せられ、ラジオの影響力を、改めて実感した次第である。

その後も、ラジオの脚本は書かせて頂いたが、ある時、小説を一本持ち込んで、これをシナリオにしてみたいんですがと、申し出たのだが、それが殺人事件の推理物だったために、スポンサーとの兼ね合いが悪いということで、ボツられてしまった。タイトルは、「大沼池伝説殺人事件」-----何とも、シュールな題名である。

この小説は、いつかブログ上ででも、発表してみたいとも思う。もしかしたら、ドン引きされるかもしれないが・・・・。

それにしても、女の嫉妬は怖い。たとえ、自分の家庭を犠牲にしても、負けたくないと思う意地には、舌を巻くばかりである。

続きを読む

コロッケをナイフで食べる・・・・・103

2009年07月22日

~ 今 日 の 雑 感 ~

コロッケをナイフで食べる

何年か前まで、わたしは、小原流の華道を習っていました。

一応これでも、二級教授の資格を持っています。一級準教授の免状を下さると、本部から二度ほど通知が来ましたが、最近は、お稽古をしていないので、ご遠慮しました。

ある夏の日に、そんな、華道のお稽古先で、やはり生徒さんのホテルや旅館の女将たちとお茶をしていた時に、「人間の質」というような話題で、盛り上がったことがありました。

あるホテルの女将は、「人間の質は、子供の時からの情操教育で、ほぼ決まると思う」と、言います。

つまり、掻い摘んで言うと、「子供には、本物を体験させろ」と、いうことなのです。

味にしても、音楽にしても、スポーツにしても、中途半端なものではなく、一流のものを経験させてこそ、人格はしっかりと育つのだというのです。すると、他の女将が、

「でも、そんなお金、うちにはないわ。一流料亭や、世界的音楽家の演奏なんて、そう簡単に食べたり聞いたりできる訳じゃないでしょう?」

と、言うと、ホテルの女将は、「別に、毎回ということじゃなく、たまに、家族で食事をしたり、コンサートへ出かけたりする時でいいのよ」と、言います。

つまり、一流を一度も知らずに大人になると、いざという時、その物の真偽のほどが判らず、自分に自信が持てないため、ここぞという一歩が踏み出せなくなるというのです。

「それにしても、そこまで、子供に手をかけるということも、難しいんじゃァないの?」

別の女将が言いますと、ホテルの女将は、「それなら、こういうことなら可能なんじゃない?」-----と、いうことで、こんな提案をしました。

「もしも、家でコロッケを買ったとするでしょう。普通は、お皿に取ったら、ソースをかけて、そのままお箸で食べるわよね。でも、その時、お母さんが、『今日は、洋食だから、レストランみたいに、ナイフとフォークで食べましょうね』と、言って、コロッケにキャベツやトマトを添えて、ソースの味も、少し洋食風に工夫して、フォークとナイフを揃えて食卓に出したら、それだけでも、子供たちは、洋食レストランの雰囲気が味わえるんじゃないかしら。要は、気持ちの問題なのよ。大事なことは、たとえ貧しい食事でも、貧しい気持ちで食べれば、その子供の性格は、貧しいままになってしまうけれど、優雅な気持ちで食べれば、子供は決して卑屈にはならないと思うのよ」

聞いていて、なるほどなァと、思いました。

情操教育といえば、何だかひどく大層な問題のように思えますが、そういう身近なことでも、充分に教育出来るのだと、感心しました。

家の中に、いつも花を飾るとか、夏には夏らしい涼しげな食器で食事をするとか、アイスクリーム一つを食べるにしても、ひと手間かけて、サイダーの中に浮かべてクリームフロート風にして楽しむとか、そんな時は、テレビを消して夏向きの音楽をCDなどで聴いてみるとか-----。

考えてみれば、そんな簡単なことが、子供たちの心の栄養になって行くのかもしれません。

他の女将たちも、目から鱗のような顔つきで、ふんふん頷きながら、聞いていましたが、わたしは、見てしまいました。

そう言っていた、ホテルの女将がカップアイスのフタを開けたあと、何気に、そのフタの裏をペロリと舐めた瞬間を!

まあ、情操教育は、うまく行っても、やはり、何処かで地金は出てしまうものなんだなァ・・・・。

エレガントな大人になるって、難しいものなのですね。

続きを読む

続きを読むブログは公器に非ず・・・・・102

2009年07月21日

~ 今 日 の 雑 感 ~

ブログは公器に非ず

一月ほど前、ある知り合いから、いきなり、「ああいうこと、ブログに書かないでよ。書くなら、わたしの許可をとってからにして」と、言われました。

その知り合いは、自分はパソコンや携帯電話を使う訳ではありませんが、ある人のところで、偶然、この「ナガブロ」を見たのだそうです。

わたしは、その知り合いのことなど、ブログに一度だって書いたことはありませんし、正直、ブログネタになるような人間ではありません。

何が、不満だったのかと問いただしたら、その人の知人がブログ記事に匿名で書かれていたというのです。つまり、その人が知人のことを、わたしにしゃべったように思われるというのです。

でも、わたしは、その知人の話を、まったく別のルートから仕入れたもので、しかも、名前を挙げて書いている訳でもありません。ですから、わたしは、その人に、こう言いました。

「そもそも、ブログという物は、公の新聞や雑誌の類とは全く違うもので、ごく個人的な日記のように、原則として何を書いても自由なのだから、関係ない部外者から、あれは書いてもいいが、あれは書いてもらっては困るなどという注文を付けられる筋合いのものではない。それに、わたしがブログを書いていることを知っていたとしても、知らない顔をしているのが礼儀というものだ。バーチャル世界と現実を混同し、個人的な文句を付けるのは、最も無粋な人間のすることだ。だいいち、その本人からクレームが付いた訳でなないのだから、あなたに何の関係があるのか?」

そうなのです。その記事中の本人が文句を言って来たというのなら、わたしも対処のしようがありますが、自分がしゃべったと思われる-----などという戯言に、いちいち付き合っている訳には行きません。

どうやら、その人は、ブログと新聞などの公器を、一緒くたにしているようなのです。ブログに記事を載せる時に、その都度、証言者に会って裏取りをするブロガーが、何処の世界にいるでしょうか?勘違いも甚だしいと思いました。

それに、わたしが、その人から、代金をもらって記事広告の形で文面をブログに掲載しているというのならば、話はまた別ですが、こんな記事を書いても、一銭の得にもならないのです。

また、その人は、わたしが他のブロガーのブログにコメントを書いているということまでも、ご丁寧にチェックして、余計なことを書いていないかを調べているようなのです。

呆れて話になりません。

インターネットを使う人間と、使わない人間とでは、これほどまでに公共のメディアに対する認識が違うのかと、驚きました。トンチンカンにもほどがあります。

むろん、ブログだからといって、どんなに卑劣なことを書いても許されるというものではないでしょうが、実名を出して個人を特定するわけでもなく、ましてやブロガーが匿名というハンドルネームで書いているのですから、そこまで、干渉される理由はないと思います。

もしも、ブログに書かれるのが嫌なら、これからは、決して誰とも親しく口をきいたりしないことですね。それしか、防衛策はありませんから。 続きを読む

黒猫の話・・・・・101

2009年07月20日

~ 今 日 の 雑 感 ~

黒 猫 の 話

わたしの家には、昔、まだわたしが生まれる前から、「クマ」という名の真っ黒な雌猫がいました。

身体は、あまり大きくはなかったものの、毛並みの綺麗な気性の穏やかな猫でした。

クマは、わたしのことを自分の子供とでも思っていたのか、わたしが何をしても怒ったり威嚇したりすることがなく、わたしが乱暴な扱い方をしても、常にされるがままでした。

その態度は、わたしの友達にも同様で、古い写真を見ると、一人の友達がクマの尻尾を手に持って、背中にぶら下げている様子が写っています。

また、クマは、わたしが保育園から一人で帰って来る時、どちらの道から歩いて来るのかが判るように、必ず歩いて来る方の道の途中まで迎えに来ているのです。

そんなクマも、わたしが小学校に入る頃には、お婆さんになり、いつの間にか姿が見えなくなってしまいました。そして、しばらくして、家の物置の階段裏で死んでいるのが見つかりました。

猫は、自分の死期を悟ると、家人の前から突然姿を消し、人知れずひっそりと死ぬのだそうです。それが、他の動物に死体を荒らされたくないという、猫の最後のプライドなのかもしれません。

クマの死体は、祖母が経営していたアパートの柿の木の下に埋められました。

そして、それからです。我が家に不思議な現象が起きるようになったのは------。

まだ、幼かった弟が、家の中でクマを見たと言ったり、障子の破れが、猫の形になっていたり、新しく飼った子猫が相次いで死んだり、様々なことがありました。

そんな訳で、そのあと、我が家では、猫は飼わなくなりました。

今でも家族の間では、何かの話のついでに、クマの話題が出ます。

手拭で頬かぶりをさせても、それを取ろうとはしないで、まるで自分も楽しんでいたようだったとか、何匹も子供を産んだのに、みんな死んでしまって可哀そうだったとか、まるで、家族の一人の思い出話をするかのように、クマの話題は尽きません。

わたしには、今も家の何処かに、クマがいるのではないかと思える時があるのです。

続きを読む

入院病棟24時 6・・・・・100

2009年07月19日

~ 今 日 の 雑 感 ~

入院病棟24時 Ⅵ

入院しているとよく判るのですが、医師や看護師、患者にとって、最も迷惑な存在がお見舞いに来る面会人です。

「定時回診の時は、ご面会人の方は廊下に出て下さい」という院内アナウンスがあるにもかかわらず、「すぐ帰るから」と、言って、そのまま病室に居座り続け、医師や看護師たちの仕事の迷惑になるのです。

気の荒い医師の中には、そんな面会人を邪魔だと、怒鳴りつける先生もいますが、大半の医師は、遠慮して診察をして回ります。ある日、わたしの隣のベッドにいる五十代の女性のところへ、その女性の親族が面会に来ていたのですが、回診時間になっても病室から出て行かず、急いで入って来た医師に突き飛ばされて、転んでしまいました。

医師は、人の命を預かる大変な仕事です。それなのに、そんな迷惑を顧みることなく、回診時間に病室にいてはいけないということを知りながら、出て行かなかった面会人の方が悪いのです。

転ばされたその人は、「なんて乱暴な医者なんだ!」と、憤慨していましたが、お門違いも甚だしいと思いました。

面会人による迷惑は、他にもあります。同じ病室のベッドには、手術を終えて来たばかりの患者もいれば、ゆっくり眠りたい患者もいます。しかし、そんなことにはお構いなく、自分の知り合いの入院しているベッドの周りで、延々とおしゃべりを続けたり、大笑いをしたり、果ては、物を食べ始める人たちまでいるのです。

また、中には、いっぱし宗教家のような口振りで、「生とは、死とは、生きる意味は、死ぬ意味は、もし死んだとしても------」などと、患者を相手に滔々(とうとう)と説教を始める面会人まで現われて、聞いているこちらが、「いい加減にしろ!」と、怒鳴りたくなるほどでした。

病人を励まそうとしているという気持ちはわかりますが、病室内でやらないで欲しいものです。しかも、その一団が帰った後で、その見舞いを受けた患者の容体が急変し、大騒ぎになったこともありました。病人が面会人と会うということは、どれほど体力を消耗することか、判って頂きたいのです。

その患者は、あとで、わたしたちに、「お騒がせして申し訳なかった」と、詫びて回りました。

これは、ある形成外科の医師ですが、回診中に面会人が食事中の患者の箸を落としてしまい、その医師が落ちた箸を洗いに行ったことまでありました。そばには、研修医たちもいたのですが、これがまた気がきかない連中で、まるで木偶の坊のように突っ立っているだけで、見ているわたしのほうがイライラしました。

「先輩指導医に箸を洗わせて、きみたちは平気なのか!」と、言いたかったです。

そんなこんなで、患者の面会に来られる人たちは、出来るだけ短時間に切り上げて欲しいことと、出来れば病室内には入って来て頂きたくないというのが、入院患者側の本音であることを、ご理解いただきたいのです。

続きを読む

中高年登山の危険・・・・・99

2009年07月18日

~ 今 日 の 雑 感 ~

中高年登山の危険

七月十六日、北海道の大雪山系のトムラウシ山と美瑛岳(びえいだけ)で、夏山遭難事故が相次ぎ、トムラウシ山に登ったツアー十九人のうちの男女八人と、単独登山の男性一人、美瑛岳へ登った六人のうちの女性一人の死亡が確認されました。

病院の発表によると、亡くなった十人のうち八人の死因は、低体温症による凍死とのことで、十六日の大雪山系は悪天候で、風雨が強く、上空ニ千メートル付近では、気温が八度から十度。また、登山コースには山小屋などの避難場所もなく、ツアー客のほとんどが六十歳以上の中高年であったことなどからも、体力を消耗したものと考えられるということでした。

しかも、夏山登山ということで、装備も夏山向きに軽く、これほどの気温低下が起こるとは、予想していなかったと、自力下山者は、話していました。

でも、ツアーには、登山ガイドも付いていたといいます。それらのことは、おそらく事前に判っていたはずだと、思うのです。しかし、夏山を甘く見て、登山参加者への注意喚起を怠ったのでしょうか。

原因は、色々考えられると思いますが、わたしは、このツアーに中高年が多かったということが、この遭難事故の最たる原因だと思うのです。

今の中高年は確かに元気です。子供たちも独立し、かつての若かりし頃に憧れたり、また、昔取った杵柄の登山をもう一度やってみたいと思う気持ちも判ります。しかし、気持ちの元気さとは裏腹に、自分たちは、かつての体力を維持している訳ではないということに、気付いていないのです。

特に、六十代には、もうすぐこんなことも出来なくなるから、今のうちに体験しておこうという焦りも働きます。気持ち的にも、まだ若い者には負けないという、プライドもあります。

しかも、今回、トムラウシ山へ登ったパーティーは、十九人という登山にしては大人数です。もしも、万が一のことがあっても、誰かが自分を助けてくれるはずだという、漠然とした楽観もあったのでしょう。

ところが、その大人数が、むしろ、いざという時には最悪のアキレス腱になろうとは、たぶん誰も予想しなかったのだと思います。軽装備による寒さで、体力を消耗した仲間が一人出れば、その仲間のために、歩くスピードは鈍ります。そうなれば、ますます、パーティー全員の体温は奪われ、他にも脱落者を出すことになるのです。

中高年登山者の体力のなさに加えて、パーティーの人数の多さが足を引っ張ったのです。

わたしたちも、学生の頃、夏山で、風雨のため気温が想定外に下がり、登山を断念したことがありました。

その時も、登山続行を支持するグループと、断念するグループに意見が分かれ、しばしもめたことがありましたが、山の雨は、下から吹き上げるため、その寒さは尋常ではなく、また、ガスもひどく、周囲が見えなくなるほどでしたから、最終的には、全員が下山を選択し、事なきを得たのでした。

夏山は、そういう意味では、むしろ、冬山よりも怖いと言えます。

これは、登山者に限らず、一般の中高年にも言えることなのですが、煩わしい家族や会社からも解放されて、羽を伸ばしたい気持ちも判らなくもありません。が、ご自分が思っているほど、あなた方は、若くないのですから、もう少し体力に見合った行動をとって頂きたいものです。

何事も、ほどほどが、一番なのですから------。

続きを読む

わらべ唄は、心の扉・・・・・98

2009年07月17日

~ 今 日 の 雑 感 ~

わらべ唄は、心の扉

あんたがた どこさ 肥後さ 肥後どこさ 熊本さ 熊本どこさ 船場(せんば)さ

船場山には 狸がおってさ それを猟師が 鉄砲でうってさ

煮てさ 焼いてさ 食ってさ それを木(こ)の葉で ちょいと隠す

こんな、わらべ唄は、皆さんもよくご存じですよね。

こういう、わらべ唄に、高齢者の感情を呼び起こす力があるという記事を、新聞で読みました。

わらべ唄は、高齢者ならほとんどの人が知っていて、音程にも高低がなく、一つの音に一つの文字なので、歌いやすいというメリットがあると共に、動作を伴ってコミュニケーションを図ることも出来るため、音楽療法の点から見ても、一石二鳥の歌なのだそうです。

たとえば、このわらべ唄ですが、高齢者施設などで、お年寄りが輪を作って腰かけ、「あんたがた どこさ」の「さ」のところで、右隣に腰かけている人の太ももを触ると、いうスキンシップを取ることで、相手の手の温度を感じ仲間を意識するといった感覚の覚醒効果があるというのです。

また、声を出して歌うことで、感情を呼び起こし、思い出をよみがえらせることも出来ますし、判り易い言葉を繰り返し発声することで、言葉のリハビリにも役立つのだそうです。

ひらいた ひらいた 何の花が ひらいた

レンゲの花が ひらいた

ひらいたと思ったら いつの間にか し~ぼんだ

ずい ずい ずっころばし ごまみそずい 茶壷に追われて とっぴんしゃん ぬけたら どんどこしょ

俵の鼠が 米食って ちゅう ちゅう ちゅう ちゅう

おっとさんが呼んでも おっかさんが呼んでも 行きっこなしよ

井戸のまわりで お茶碗欠いたの だ~れ

こんな、わらべ唄を歌いながら、隣の人へタンバリンなどを渡して行き、「し~ぼんだ」や、「だ~れ?」のところで、止めるゲームをすると、止まったところの人が、みんなの注目を浴びることで、恥ずかしいとか、ちょっと得意になるとか、日常ではあまり感じることが出来ない、刺激を受けることも出来、お年寄りたちの感情が豊かになっていくそうです。

ただ、こういう音楽レクリエーションを取り入れた感覚のリハビリは、扱う楽器の種類などにも注意を払う必要があるということで、高齢者や障害者にとっては、楽器の扱いはとても大変な場合もある訳ですから、あまり大きい物や、逆に小さすぎるものなどは、避けた方が無難だということです。

また、こうした訓練は、楽譜も練習もなしでやることが望ましいそうで、成功も失敗もないというスタンスをしっかり決めておかないと、お年寄りたちの自尊心を傷つけたりしてしまい、まったくの逆効果だとも記事は書いています。

そして、これをやったからといって、すぐに効果が現われることを期待するのではなく、お年寄りたちが「また、やってみたい」「楽しかった」と、感じることが重要なのだとか------。

あくまでも、感情覚醒の効果は二の次として、「がんばってやりましょう」などという、レクリエーションの押し付けになってはならないということでした。

お年寄りに限らず、わたしたちも、日本人の心の奥の遺伝子に刻みつけられている「わらべ唄」を、たまには、歌ってみるのも、感性の再確認になってよいものかもしれませんね。

続きを読む

これって、偶然?・・・・・97

2009年07月16日

< 不 思 議 な 話 >

これって、偶然?

わたしは、小学生の頃、いくつもの塾に通っていました。

あの時分は、お稽古事が一種のはやりで、子供たちは様々な塾通いをしていたものですが、わたしの場合は、「そろばん塾」に「ピアノ」「英会話」「書道教室」などへ行っていたため、一週間のほとんど毎日が、学校、自宅、塾の三点セットでした。

しかし、当のわたしは、いずれも特別身を入れて学んでいた訳ではないため、日々の忙しさに疲れ、あわよくば塾を休みたいと、そんなことばかりを考えていました。

そんなある日のこと、英会話教室へ出かけたところ、建物の正面の扉に、「今日の英会話教室は、お休みです」の張り紙。ラッキーだと、内心ほっとしながら家へ帰ると、その日の夜、同じく英会話教室へ通っている同級生の母親から、わたしの家へ電話があり、英会話教室を開いていた若い女の先生が、亡くなったとのこと。

驚いた母が、詳しく理由を訊ねると、その相手の母親曰く、

「実はね、先生、自殺なさったらしいのよ。自宅の自分の部屋にガムテープで目張りをして、ガス自殺をしたんですって」

自殺の理由は、判らなかったのですが、その先生の死で、英会話教室は終了となってしまったのです。

しかし、わたしには、まだ他のお稽古事があります。英会話がなくなって、少し生活にも余裕が出て来ましたが、それでも、正直、書道教室には、閉口していました。

書道教室は、近所の薬師堂で、当時、三十代の庵主さんが教えて下さっていたのですが、この庵主さんがかなり厳しい先生で、相手が子供たちといえども、徹底的に時間をかけて教えるのです。

その間、ずっと正座ですから、足がしびれて、途中からは書道どころではありません。気が散っていると、いつまでもOKが出ず、何枚も書き直しをさせられます。

「もう、書道、行きたくない」

と、うんざりしていた矢先、薬師堂から電話が入り、「本日のお教室は、お休みになりました」との連絡。

その電話の直後、今度は、薬師堂のすぐ近くに住む、わたしの家の親戚から電話が来て、

「庵主さん先生、今朝、亡くなったんだよ」

との話。わたしの母親が、詳しく事情を訊ねると、薬師堂の自室で首を吊って自殺したとのことでした。こちらもまた、自殺の原因は、判らなかったようです。

ところが、こっちは、すぐに変わりの先生が来られて、書道教室は続けられることになりました。しかも、次に来た先生は、六十代のお坊さんで、これまでの先生に輪をかけて厳しい教え方で、あだ名は、「いま、一枚」。

何枚書いても、「いま、一枚」と言って、書き続けさせるのです。

これなら、前の庵主さん先生の方がよかったなァ----と、がっかりしたことを覚えています。

それにしても、二人の塾の先生の立て続けの自殺。このことは、未だに不思議でなりません。

こんな偶然て、あるものなんですねェ。

続きを読む

続きを読む夏の終止符(ピリオド)

2009年07月16日

「 詩 」

夏の終止符(ピリオド)

一点差で迎えた 九回裏(うら)の攻撃

ツーアウト三塁 ここがラストチャンス

「お前に任せた」と 肩を ひとつ叩かれ

送り出された 代打の バッターボックス

真夏の空の下(した) スタンドの声援は

白い光の波 きらめき 渦を巻く

ああ 神さま ぼくに力(ちから)を ください

熱い太陽 ほとばしる汗

ああ 今こそ ぼくに力(ちから)を ください

青春(せいしゅん)の勝利 つかむ 力(ちから)を

夢は 一瞬の 小(しょう)フライに破れて

スタンドの悲鳴は ため息に かわる

絶望と後悔 うずくまる ぼくには

もう 何(なに)も 見えない 聞こえない

拭いても 拭いても 涙は こぼれ落ち

ゲームセットのサイレンが

短い夏の終止符(ピリオド)

ああ 神さま ぼくに力(ちから)を ください

たたえる拍手 励ましの声

ああ 今こそ ぼくに力(ちから)を ください

明日(あす)に向かって 歩く 力(ちから)を

かげろう ゆれて 仰ぐセンターポール

ベンチ前で聞いた 勝者の校歌

土を すくう手も ふるえる ナインに

「胸を張って帰るぞ!」と 叫ぶ キャプテン

「今日(きょう)のゲームを 誇れる未来が

必ず来るさ」と 微笑(ほほえ)み かける エース

ああ ぼくには すばらしい仲間がいる

確かな絆(きずな) 強い信頼

そうさ ぼくには 大切な仲間がいる

いつまでも 忘れない 夏がある

続きを読む

お仕事求む・・・・・96

2009年07月16日

~ 今 日 の 雑 感 ~

お 仕 事 求 む

わたしのことではありません。

資格は、色々持っています。臨床検査技師や、医療事務、もちろん普通免許もありますし、働く意欲も満々なのです。

でも、いざ、就職すると、そのセクションの人たちとうまく行かず、一人浮いてしまうのだそうです。

それならば、長時間ではなく、半日ぐらいの仕事ならどうかと、勤めてはみましたが、それでも、周囲や経営者とうまく行かず、三月足らずで辞めることになってしまったのだといいます。

特に、職場では、女性同士の関係が上手に保てないのだとか。あまり、相手を立てたり、お世辞を言ったりできるような、器用なタイプではないため、どちらかというと研究者向きなのかもしれないのですが、今の世の中、そんな条件ばかり言っていられません。

しかも、彼女には子供もいるので、どうしても働きたいのだそうです。

背も高く、スラリとしたなかなかの美人なのですが、一見、おっとり型のようでもあるのです。そんな訳で、これまで、他人から「ああしろ」「こうしろ」と、指図された経験があまりないこともあり、それを言われると、叱られたと、思い込んでしまう性格もあるようです。

職場へ行っても面白くなく、気分が落ち込んで病気になりかけたこともありました。

それでも、何処かに、自分に合う職場があるのではないかと、今もハローワークで仕事を探しています。

あまり女性がいない、人と接することが少ない、短時間就労の、重労働ではない、しかも、単純作業ではない-----そんな就職口、何処かにありますでしょうか?

そして、こんな彼女には、いったいどのような職業が合うのでしょうか?

ご存じの方、お知恵を拝借できたらありがたいです。

続きを読む

続きを読む