話題あれこれ ⑤

2013年02月16日

話題あれこれ ⑤

話題あれこれ ⑤時々、新着ブログの場所をクリックするのだが、今日、以前に読んだことがあるような筆致のブログを偶然開いた。

どうやら、そのブログの筆者は、これまでのブログを削除して、ハンドルネームも新たに再度書き始めたようなのである。

わたしは、このブロガーの前ブログを、実は一年ほど前に読んでいた。

しかし、あまりに過激かつ卑俗な内容に仰天し、それ以降そのブログを開けることはなかった。

そして、思ったことは、

「よく、このようなブログを事務局側が黙認しているものだ・・・」

と、いうことである。

まあ、こちらが読まなければ目の毒にもならないのだからと、それ以後は忘れていたのだが、何とも奇遇にも開いてしまった。

筆者曰く、

「アラシ(誹謗中傷)のコメント書き込みが増え、読者に不快な思いをさせていたので、どう対処しようか迷っていたところ、誤ってブログ自体を消してしまった」

とのことである。

わたしは、これと同様の弁明を書き込み、ブログを閉じて行ったブロガーをこれまで何人も見ているが、おそらく事実は、事務局側から記事削除命令が出たものと推察する。

とはいえ、今度はそれらの反省を踏まえて、内容をソフト路線に転換して行けばよいものと思うが、問題はもう一つある。

それは、自身の失敗にせよ、事務局側からの指示削除にせよ、そういう操作をしなければならなくなったブロガーに対する一部読者からの興味本位なからかいコメントの発生である。

こうした嘲笑的コメントを書き込む者の特徴として、これまでは友好を装いつつ、本心では対象のブロガーに人気があることを妬み、時には憎んでさえいる場合が往々にしてあるのだ。

「どうして、削除したの?」

「本当に、間違って消したの?」

まるで、あえて傷口に塩を擦り込むような意地悪コメントを並べ立てて来る。

人間の心の貧しさを如実に垣間見る瞬間といえよう。

もしも、以前のブログを削除して、新ブログを開設したことが判っても、その理由をあれこれ詮索するのは正にゲスの勘ぐりであり、そういう野次馬的態度は真に改めて欲しいものである。

そして、何より、その対象ブロガーにも、今後は小学生でも読めるような真摯な文章を希望したい。

続きを読む

疎まれる女性たち

2013年02月15日

疎まれる女性たち

疎まれる女性たちまだ、三十代だった頃、六十代の女性観光客に、

「あなたぐらいの年齢の女って大嫌い」

と、面と向かって言われたことがある。

(不意打ちの一言に、苦笑いするしかなかったが・・・)(~_~;)

あの時は、この女性の世代になれば、息子の嫁がちょうど三十代ぐらいなので、姑の立場からしてそんな風に感じるのだと思っていたのだが、どうも、それだけではないことが、今になると何となく判って来る。

三十代から四十代の頃の女性たちというのは、何故かものすごくアクティブなのだ。

ママ友同士で毎日のようにお茶をしたり、趣味のグループで盛り上がったり、前へ前へとしゃにむに突き進むのもこの世代なのである。

わたしは、その年の頃は、既に身体のあちこちが悲鳴を上げ始めていたので、とても友達同士で楽しむなどという自由は利かなかったが、怖いもの知らずに何にでもチャレンジしてみる女性たちが多いのも確かであった。

おそらく、わたしに嫌悪感をあらわにした女性も、三十代の頃は、PTA仲間と旅行をしたり会食などで楽しい時間を過ごしたに違いない。

しかし、子供たちも成人してしまうと、そうした集まりも一つ減り、二つ減りして、友達同士で誘い合う機会すらなくなっていたのだろう。

だから、若さと強引さで肩で風切り街を闊歩するような世代を見ると、無性に悔しく腹立たしく思えたのではないかと想像する。

年配者たちが口をそろえて言うことに、

「若い人たちには思いやりがない」

と、いうものがある。

この「思いやりがない」というのは、優しくしてくれないとか、年配者を尊敬する気持ちがないという意味だけではない。

若さを鼻にかけて、傲慢にふるまっているように見える----と、いう意味もあるのだ。

この「見える」というところが、実は重要なのである。

そんな気はさらさらないと、若い世代は思うだろうが、動作や声の出し方だけでもそういう印象を与えてしまっているということなのだ。

そこに存在しているだけで疎まれるような人間にならないように、三、四十代の人たちは時に自らの行動を省みるべきなのかもしれない。

続きを読む

話題あれこれ ④

2013年02月15日

話題あれこれ ④

話題あれこれ ④例の集団お見合い番組を観ていて、ちょっと気になることがある。

お見合いに応募してくる女性たちの中には、何度もトライしている人も少なくないようで、そういう女性たちは、たとえば、Aという町のお見合いイベントへ参加した際、気に入った男性がいなかったから、再チャレンジというのならまだ判るのだが、意中の男性に振られたから、次のB村のイベントへも応募---と、いう場合もある。

こういう女性は、そんなに好きになる男性がコロコロ変わるのだろうか?

また、そんなに簡単に先の相手を諦められるのだろうか?

番組を観ていると、そんな素朴な疑問がどうしても頭をもたげて来るのだ。

もしも、A町でこの人じゃなければ----と、思う男性がいたならば、たとえその男性が別の女性とカップルになったからといって、出会ってたった二日の間柄でしかないのだから、振られた女性もその後に再度アタックしてみてもよさそうなものではないかと、思うのである。

いや、本当に男性のことが好きになってしまったのなら、そうするのが普通だろう。

ところが、彼女たちはあっさりと諦めて、次のお見合いイベントへと乗り込んで来る。

どうして、あちらがダメならばこちらと、それほどまでに簡単に乗り換えることが出来るのかが、不思議でならないのである。

異性を心底好きになるということは、そうそう安易に起きる感情ではない。

人生の間に一度あるかないかの大転機である。

それとも、今時の若い女性たちは、男性と見れば、誰でも好きになってしまうのだろうか?

つまり、彼女たちは、嫌いじゃなければ----程度の相手にでも、結婚を望んでしまうほど生活に行き詰まってしまっているのだろうか?

まあ、参加女性でもバツイチ、バツニで子持ちなどという場合は、自分の感情などさておいても、子供の養育のために定職のある夫をゲットしたいと考えるのかもしれないが、まだ若く、仕事もあり、これからだって恋愛などいくらでも出きそうな女性たちまでが、こうしたお見合いイベントに率先して応募してくるのが、実に奇妙といえば奇妙なのである。

近頃の20代、30代女性へのアンケート調査でも、結婚後は共働きよりも専業主婦を希望する人が増えているという結果が出ているそうだが、まさか、端から三食昼寝付きのセレブ生活を夢見て、彼女たちは結婚相手を探しに来ているわけでもないと思うが・・・。

「働くのはご免。楽して食べさせてもらいたい」

万が一、それが本音で、「わたし、農業大好きです」「早起きだって水の冷たいのだって平気ですから、お花屋さんのお嫁さんにして下さい」「お年寄りの介護もします」なんてことを、意中の男性を射止めたい一心で、その場しのぎに口に出しているのだとしたら、恐ろしいなァ・・・と、女性のしたたかさを穿ってしまうのは、わたしだけだろうか?

でも、第三者の目で、傍観しているだけの分には、確かに面白い番組ではある。

続きを読む

患者は恩師である

2013年02月14日

患者は恩師である

患者は恩師である病院へ行って、時々感じるのは、看護師の意味不明な上から目線である。

入院などすると、本当に頭の下がる献身的看護をしてくれる看護師も多いが、そうでない質の悪い看護師も少なくないことが分かる。

病院としては、看護師不足の現在において、彼女らの機嫌を損なってはならないと、注意をするのも最少限に留めているようだが、それに胡坐をかいて傍若無人にふるまう者が後を絶たないという。

ナースステーションを見ると判るのだが、医師はほとんど看護師と目を合わさない。

業務連絡ぐらいはするのだろうが、それ以上に余計なかかわりを持つのを極度に避けている様子が手に取るようだ。

まあ、プライベートでのことまでは、一般人の推測の域ではないが、厄介なことが多いという証拠でもあるのだろう。

殊に、あの高ピシャな命令口調には閉口する。

ほとんどヒステリーに近い者もいる。

確かに、彼女たちは看護のプロかもしれないが、「~~するのが当然です」のような言い方は如何なものか?

モンスターペイシェントを警戒するばかりに、何の罪もない善良な患者や面会者にまでも防衛態勢を呈し、敵意をむき出しにするのでは、地域住民の反感を買うのは当然の結末だ。

そんなに生身の人間と接するのが怖いのなら、看護師やめなさい----と、言いたい。

わたしも、これまであらゆる場面で、「それでも、彼女らは一生懸命に頑張っている」と、看護師擁護を唱えても来たが、あまり質が落ち過ぎるのならば、苦言もやむなしと心得てもらいたい。

患者は皆我がままなものである。

それは、自分が患者や患者の家族になってみれば判ることだが、いったい何をされるのかなどということは、どれほど説明を受けても実際問題は納得できるものではないからだ。

それでも、選択の余地なく納得せざるを得ない状況に追い込まれるのである。

言わば、薬一服、注射一本受けるだけでも、患者は医療関係者に命を預けるのだ。

そんな恐怖心を抱きながら病院へ行く人たちの本音を知らずして、何が「寄り添う看護」---か?

辛く痛い思いをしながら恐怖と闘う患者や家族に対して、看護師がしなければならないことは、決して患者を恫喝することではないはずである。

もっと、謙虚になってもらいたい。

白衣を着た人間は何でも許されると思ったら、大間違いである。

続きを読む

思いやりを持て!

2013年02月14日

思いやりを持て!

思いやりを持て!中野市にある総合病院の外科病棟へ伯父のお見舞いに行ったところ、伯母から聞いた病室には、まったく別の患者が入院していた。

伯母の話にはしょっちゅう眉つばのところがあるので、鵜呑みにして行ったこちらも悪かったのだが、ナースステーションで、伯父の病室を改めて訊ねたのだが、その対応に出てきた女性看護師の言葉に、唖然とした。

「そういう患者は、この病院にはいません!だいいち、インフルエンザが流行っているのにマスクもしないで病棟内を歩くとはどういう神経なんですか?ちゃんと、張り紙に書いてあるでしょ!

とにかく、そういう患者はいませんから!そんなに知りたいなら、受付で聞いて下さい!」

張り紙?

何処にそんなものがあるんだ?

だいいち、通常の対応として、「では、ちょっと受付へ電話で確かめてみますから、お待ちください」と、言って、彼女の方で調べるのが当たり前ではないか!

そういうわけなので、いったんは諦めて帰ろうと思ったのだが、それでもと思いなおし、肺に持病がある父親を連れて、あの長い距離をまた一階まで戻り、受付で確かめたところ、

「その方なら、ちゃんと入院されていますよ。病棟は〇〇です」

と、親切に教えてくれた。

伯父は、教えてもらった病室で間違いなく入院していた。

見舞いを終えて帰ることが出来たが、あの看護師の思いやりの欠片もない自分本位な言い分には呆れ返るばかりだった。

患者や見舞いの関係者は、看護師の部下ではない。

莫大な医療費を支払わされている客である。

何か勘違いをしているのではないだろうか?

出来れば、もう一度外科病棟へ駆けあがって、接客態度について文句の一つも言って来たかったが、こちらも時間がないので断念せざるを得なかった。

あとで、家へ集金に来た近所の女性にこの一部始終を話したところ、

「だから、あの病院は評判が悪いんですよ。一部の看護師が最悪だって、噂ですから」

と、言う。

実際、わたしは過去にも、「医者に筋を通せ!」と、やくざまがいの脅し言葉で、女性看護師にすごまれたことがあった。

弟からも、同病院の看護師の不誠実な対応にブチ切れて怒鳴り込んだ男性患者がいるという話を聞いた。

医師や病院スタッフが、どれほど頑張っても、看護師の質が悪いのでは、話にならない。

彼女たちが日々多忙な日課を強いられていることは皆が知っている。

しかし、それとこれとは、話が別である。

給料をもらい、看護のプロを自認するのなら、もっと人に対する思いやりや優しさを持った接し方を勉強して欲しいものである。

いつもいつも、病院の肩を持った記事を書くと思ったら大きな勘違いだぞ!

しっかり反省しなさい!!

でも、あの女性看護師があくまで、伯父は「この病院には入院していない」というのなら、入院治療費も発生しないのだから、それはそれで結構なのだが・・・ね。(-_-)/

続きを読む

話題あれこれ ③

2013年02月13日

話題あれこれ ③

話題あれこれ ③グアムで21歳の通り魔に、日本人観光客が多数殺傷されるというニュースが飛び込んで来たかと思えば、オリンピック競技種目からレスリングが外されるという報道も--。

テレビ各局は、朝からこれらの話題で騒然としている。

グアムの事件があった場所には、弟もかつて行ったことがあるそうで、夜でも日本人観光客が安心して出歩けるようなホテルが林立するショッピング街ということだった。

観光客の80パーセント以上は日本人で占めている島だけに、この秋には、日本人のさらなる誘客を目的にマラソン大会も開催する予定だとか・・・。

そんな矢先に起きた正に天変地異の惨事とあって、地元の人たちは頭を抱えているとワイド番組では伝えていた。

犯人の男は、以前ショートフィルム(映画)で主人公を演じたこともあるという話だが、いったい何故このような無差別殺傷事件を起こしたのだろうか?

「たくさん殺害したかった」

と、男は供述しているそうだが・・・。

現場へは車で乗り付け、そのまま通行人をはねると、今度は車から降りてナイフのような刃物でそばにいた人たちを手当たり次第に刺したという。

秋葉原無差別殺人を彷彿とさせる今回の犯行に、若者が抱えるやり場のない鬱積と孤独が背景では?----との意見もあるが、生後8カ月で母親を亡くしてしまった子供の将来を考えると、何ともやり切れない思いがしてならない。

レスリングがオリンピック競技から外されるという報道には、吉田沙保里選手ではないが、何処か日本人はずしの意図が感じられてならない。

ワイド番組コメンテーターの一人が言っていたが、

「冬季五輪のジャンプのルール改正といい、野球やソフトボールが外されたことといい、日本人にメダルを取らせまいという意図が見え見えだ」

と、思えてくる。

そういえば、競泳の鈴木大地が88年のソウルオリンピック100メートル背泳で金メダルを取った際も、その後彼が得意としたバサロスタートの距離に制限が設けられたと記憶している。

ジャンプの板の長短が身長に応じて決められるようになった時は、

「身長が低い発達不足の日本人が、果たしてスポーツマンと呼べるのか?」

との意見まで出たと聞いたこともある。

世界のスポーツ界に蔓延する日本人への嫉妬と偏見が、今回もIOC関係者の中に噴出したのかもしれない。

続きを読む

大きくなったら----

2013年02月12日

大きくなったら----

大きくなったら----新聞の投稿欄に81歳の男性からのこんな記述があった。

「小学一年生の孫の誕生日に、孫から『おじいちゃんは、大きくなったら何になるの?』と、訊かれた。80歳もすぎている自分にこんな質問を投げかけられて戸惑ったが、『学校の先生かな?』と、答えると、孫は、『あたしは、保育園の先生になりたい』と、言った」

どんなに年をとっても、何か目標を持って生きられれば、それほど幸せなことはないという投稿者の気持ちが、文章から伝わってきた。

「新しいことに挑戦するのに、年齢は関係ない」

と、いう人もいる。

歳だから----と、諦めるのではなく、歳だからこそ挑戦する意味があるのだと、発想を転換することが、これからの超高齢社会には大事なのではないだろうか。

50代で教師をやめて弁護士に、そして定年後に僧侶になった人だっているのだから、80歳を過ぎて教師になる人がいても不思議ではない。

日本は、職業に就く時期に年齢制限をもうけ過ぎだと思う。

新卒者じゃなければ採用しないなどの条件を、暗黙のうちに決めている企業が多いせいで、わざと留年する学生もいるそうだ。

ほとんどの就職先には採用は何歳までというような基準があるが、たとえば35歳までとしても、35歳と36歳でどれほどの能力差があるというのだろうか。

40歳でも心身ともに疲労していて何の才能もない人がいれば、一方で60歳で体力気力ともに充実した才能豊かな人だっている。

本来、人間の価値は、年齢で計れるものではないはずなのである。

ただ、高齢者が働き過ぎると、若者の就職口が狭くなるという意見があることも事実だ。

だから、定年制など一定の線引きは必要だろう。しかし、そのあとでもまだ働く意欲のある人が再スタートしやすい社会の仕組みを作ることも大事ではないだろうか。

何度でも、何歳からでもチャレンジし直せる世の中----それが充実出来なくては、これからさらに少子化が加速する日本は、世界で生き残ることが出来ないのではないかと懸念されてならない。

続きを読む

話題あれこれ ②

2013年02月12日

話題あれこれ ②

話題あれこれ ②バレンタインデーも最近は、義理チョコならぬ友チョコなども出て来て、チョコレートは女性から男性へ贈るものという定義が崩れつつある。

わたしは、学生の頃から、バレンタインデーの贈り物を、チョコレートとは限定していなかったし、恋愛感情などまったく抜きで、女性男性問わずに贈っていたように思う。

もちろん、普通にチョコレートを贈ることもあるが、ある時は街で見つけたおしゃれなマグカップだったり、小瓶入りのお酒をプレゼントしたこともある。

そして、最近の定番は、バレンタイン・カードや手紙。

わたしにとってのバレンタインデーは、言わば「スプリング・グリーティング」の意味合いが濃いということだろう。

文字通り、「春のご挨拶」である。

二月は、雪深い信州ではまだまだ極寒の季節だが、それでも「春のご挨拶」を贈ることで、少しでも厳しい寒さを忘れて頂ければと思いながらカードを書いている。

今や、簡単な連絡はほとんどメールで済ませてしまう世の中だが、わたし自身も一年の節目くらいは直筆の手紙をもらうと嬉しいものだ。

もしもチョコレートを贈るのならば、今年のバレンタインデーは、そこに一通のカードを添えてみたら如何だろうか?

もちろん、カードだけでもいいと思う。

ちょっぴり、春の息吹を感じる暖かな気分で、寒中を乗り切ってもらえることを信じて----。

街に若い男女の観光客の姿が目立つ。

彼らは、背も高く、おしゃれで、モデルのように美男美女ぞろいだ。

顔はアジア系だが、日本人でないことは話し言葉で判る。

何処から来たのか?----と、質問したところ、

「香港です」

との答え。

今年は、オーストラリア、香港、台湾からの観光客が急増している。

こんな信州の田舎も、なんと国際的になったものだ。

ただ、コンビニなどでは、会計前に店内で商品を食べ始めてしまうという外国人もいるそうで、マナーには気を付けて欲しいものである。

続きを読む

イジメの結末

2013年02月11日

イジメの結末

イジメの結末パソコンの遠隔操作で警察をかく乱し、何人もの罪のない人たちを犯罪者に仕立てた男性が逮捕されたというニュース番組を観た。

この男性は、遠隔操作ウイルスのデータが入った記憶媒体を江の島にいる猫の首輪につけたことで、四都道府県の警察の合同捜査チームが防犯カメラの画像などを詳細にチェックし、彼を容疑者として特定したのだという。

だが、男性自身は、容疑を否認しているそうだ・・・。

実は、男性は、今から八年前にもネットに脅迫的な文言を書き込んだという容疑で逮捕起訴されていたという。

実は、男性は、今から八年前にもネットに脅迫的な文言を書き込んだという容疑で逮捕起訴されていたという。この時の裁判で、男性の母親は、男性がこのような文章を書き込んだ背景にあるものは、男性が子供の頃に受けていた陰惨なイジメにあると証言したのだそうである。

男性は、子供の頃から頭は良かったものの、人当たりが下手で、クラスメートから「気持ち悪い」とか「暗い」などと言われ、孤立を深めていたということで、頭をのこぎりで切られたこともあったという。

そんな体験から、世の中の人たちが全て自分を敵視しているような感情を持つようになり、自己防衛の意図も込めて、存在感を知らしめんとしたのではないかと弁護士は彼を擁護したのだそうである。

ところが、そのことがあってからというもの、男性の母親は他人の白い目が気になって素顔で買い物に行くことも出来なくなり、外出にはマスクや帽子が手放せなくなったという。

「どうして、警察も世間も、ここまで自分たちを苛め、苦しめるんだ!?」

そんなすさんだ気持ちが、男性に今回のパソコンの遠隔操作犯罪を思い切らせてしまったのではないかと、番組は伝えていた。

「おそらく、彼は世間にかまってもらいたかったんじゃないでしょうか?猫カフェへ足しげく通い、『猫だけは自分を裏切らない』と言っていたようですし、今の自分の孤独な現状を受け入れたくないという思いが、犯罪を通じてでも社会とつながることを選んでしまったのかもしれませんね」

コメンテーターの女性作家は、「自分もかつてイジメられていたことがある」と体験談を交えながらも語り、

「だからこそ、人が嫌がることはしないようにしようと思うのだが、無実の人を犯罪者に仕立てるという非道な真似がどうして出来たのかが判らない」

と、首を傾げていた。

とはいえ、イジメとは、ここまで人間をねじ曲げてしまうほどの何一つ展望のない卑劣な行為であることを、改めて思い知らされる事件でもあった。

続きを読む

話題あれこれ

2013年02月11日

話題あれこれ

話題あれこれまた、今朝の寒さは尋常ではないくらいすごかったな・・・。

(*_*)顔が凍りつく・・・

いつまで、こんな日が続くんだろう?

低体温症になり救急車で運ばれるお年寄りが後を絶たない。

ここ二日ばかり、何度も救急車のサイレン音を聞いた。

先日テレビで放送した映画『96時間』----ものすごい心配性で子煩悩な元アメリカ政府工作員の父親が、旅行先のフランスで女友達とともに人身売買組織に誘拐された愛娘を、命懸けで奪還するという内容だったが、娘のためならば他国の法律など破るのが当たり前、友人の妻だって容赦しないという徹底ぶりには、むしろ清々しささえ感じるほどだった。

ストーリーには所どころ「?」な部分も無きにしも非ずだったが、まあ、そんなことはささいな問題だとばかりに、強引に突き進んで行くバイオレンスアクションの連続には、「これほどの鬼の執念で捜索してくれる父親がいるならば、世の中から誘拐などはなくなるだろうな」と、思わずにはいられない。

それに、見知らぬ土地へ行った時は、空港で待っているタクシーにも安易に乗ってはいけないという警告も、この映画は発しているようだった。

ところで、近所で時々顔を合わせる女性なのだが、人から手を貸してもらうことを好まず、助けてもらっても絶対に礼を言わない。

この間など、彼女が忘れ物をしていたので、それを届けたら、照れ隠しのつもりなのか苦笑いしただけで、お礼の一言も言わないままに、まるで汚い物でも渡されたように廊下の隅の方へそれを放り投げた。

彼女は、生まれながらの特殊な境遇に育った女性で、他人の親切を嫌がらせのようにしか感じないという人生観が染みついてしまっているのかもしれないが、それにしても、大人の常識からすればかなりの変わり者である。

母親の口癖ではないが、

「近頃は、どうしてこんなにまともでない人間ばかりが増えてしまったのだろうか?昭和の時代が懐かしい・・・」

普通の会話が出来ない人たちが多くなってしまったのは事実だ。

人間は、自分が不幸だと思うようになると、途端に周囲のものすべてが憎らしくなるという。

あの長野県北部地震の際も、避難所では、これまで親しかった住民同士の間にも険悪な空気がたちこめたという。

長引く不況が、人々の心までもささくれ立たせてしまったのかもしれない。

続きを読む

日々の雑感 18

2013年02月10日

日々の雑感 18

日々の雑感 18ブログの中にメンタリズムに関する記述があると、つい興味が出て開けてしまうのだが、何と言うか・・・、わたしの読解力が乏しいせいか、書かれてある内容が良く理解できない。

筆者が何を言いたいのか判らないのだ。

読者に何を知らせたいのかが汲み取れない。

人に何かを説明するということは、ある意味とてもセンシティブな作業でもある。

せっかく蓄えている豊富な知識を、語彙力がともなわないために伝えられないというのでは何とももったいない。

読んでいる方は、皆、素人である。

専門家はとかく専門用語や横文字を並べて知識自慢をしがちだが、そこをグッと堪えて小学生にでも理解出来るような平易な言葉で教えるのが、本物なのではないだろうか。

メンタルを勉強する前に、まずは判りやすい日本語の使い方を学んで欲しいということかな。

「世界一受けたい授業」だったかな?

教育評論家でコメンテーターの尾木直樹さんが、これからの日本人に必要なものは、「批判力」であると話していた。

「批判力」とは、何か物事に接した時、それが本当に正しいのか?必要なものなのか?など逆の視点で観察する力のことをいう。

こうした力を付けることにより、文章の「読解力」も伸びるのだそうだ。

では、どのような訓練をすれば、この「批判力」や「読解力」が身に付くのだろうか?

それには、「発想の柔軟性」が不可欠で、たとえば、「バレンタイン」という言葉から、何処まで発想を広げられるかを訓練する----と、いうようなやり方もあるという。

たとえば、「バレンタイン」----「野球の監督」----「ロッテ」----「ガム」----「のびる」----「ゴム」----「タイヤ」----「自動車」----「ガソリン」----「石油」----「プラント」----「アルジェリア」----「アフリカ」----「サバンナ」----「お笑い」----「人気」----「好き」----「恋人」----「バレンタイン」

というような具合に、一つのジャンルに小さくこだわらずに何処まで想像力を発展させられるかということも、このゲームには大事なのだそうである。

悪い例としては、「バレンタイン」----「恋愛」----「恋人」----「欲しい」----「いない」----「寂しい」のようなものがあるという。

子供さんと遊び感覚でチャレンジしても楽しいのではないだろうか?

続きを読む

日々の雑感 17

2013年02月10日

日々の雑感 17

日々の雑感 17情報番組では、首都圏に雪の予報が出ると、わざわざ「雪道の歩き方」なるものをアドバイスするコーナーを設ける。

「熱いお鍋を両手で持つ感覚で、やや前かがみに」

「足の置き方は、地面と平行に。道路へスタンプを押す要領で歩く」

「膝は曲げて、原始人歩き。転んでも頭を打たないように、歩幅はせまく」

しかし、あれを見ていて思うのだが、

「歩き方よりも、靴を何とかするべきでしょ?」

と----。

大雪の日にハイヒールを履いていて、歩き方をどんなに学んだって、そりゃ転ぶでしょ----と、いうことなのだ。

「雪だからブーツ履いて来ました」

と、いうOLもいたが、そのおしゃれブーツ、靴底の溝はあるの?

問題は、靴の丈ではなく靴底の溝の深さだと思うのだけれど、首都圏の人たちは、どうもそういうところには注意が及ばないようだ。

早朝に新聞配達する人に聞けば、

「雪道はまだいい方。怖いのはアイスバーン。一番滑りにくい靴は、やっぱりゴム長。荒縄を巻きつければ、たいてい転ばずに行けるよ」

とのことだった。

わたしも、以前はスノーブーツに滑り止めを装着して歩いていたことがあるし、かかとの部分に出し入れ可能な滑り止めがついているスノーブーツも持っている。

これはまだ試したことはないのだが、ブーツの上からいらなくなった靴下をかぶせるという方法で、滑り止めの代わりにしている人もいるそうだ。

雪国で暮らす人たちは、暖かな都市部で暮らす人たちには想像も出来ないような苦労があるのだ。

番組のコメンテーターの一人が、雪国に住む人たちの大変さを聞いて、「何も、そんな不便なところに住まなくても・・・」と、言っていたが、もう一人の別のゲストがそれに反論した。

「そういう不便な所に住んでくれている人たちがいるから、日本の国土は荒廃しなくて済んでいる。国土の隅々にまで住民がいて、田畑を守ってくれているから、大洪水や干ばつを防ぐことも出来るんですよ。おいしくて安全な水が飲めるのも、そういう人たちが土地を見守っていてくれるおかげなんです」

本当にその通りである。

今回首都圏に降った雪など、わたしたちにしてみればスズメの涙ほどのものだが、それでも、公共交通網に乱れなどもあり、爪の垢ほどでも雪国の大変さを勉強したのではないかと思う。

続きを読む

地域のガソリンスタンドが消える

2013年02月09日

地域のガソリンスタンドが消える

地域のガソリンスタンドが消えるここ二日の寒さは、また恐ろしいものがある。

再度、水道を凍らせてしまった。

今、この春からの消防法改正が原因で、地域のガソリンスタンドが大変な窮地に追い込まれているとのテレビニュースを観た。

40年以上使われているガソリンや重油、灯油などを入れるタンクの使用が禁止となり、県内でも多くのガソリンスタンドが、タンクの補修や新しいタンクを造る費用を支払う目処が立たずに、廃業せざるを得なくなっているのだという。

タンクの補修工事には、約200万円~約500万円、新たにタンクを造ることになると、何と約1000万円ものお金がかかるのだそうだ。

かつての高度成長時代ならば、自動車の販売台数もウナギ登りだったために、ガソリンや重油、軽油なども飛ぶように売れた。

しかし、今のような不景気では、自動車販売台数も減少し、ガソリンスタンド経営者も高齢化していることなどから、とても新たな設備投資など出来るものではない。

事情が考慮されれば、タンク入れ替えのため最大三分の二までの補助金が国から下りるという可能性も無きにしも非ずだそうだが、それでも、残金は経営者持ちとなる。

そんな訳で、ガソリン販売をやめて、灯油のみを販売する方向に商売を縮小したり、スタンドの経営そのものをやめてしまうという人たちが出て来たのだという。

ところが、小さな村などの場合、ガソリンスタンドが一軒しかないという場所もある。

そのスタンドが商売をやめてしまうと、地域住民はガソリンも灯油も遠方まで買い出しに行かなければならなくなり、生活に多大な支障が出て来てしまうのである。

そうした特殊な事情の地域では、村唯一のガソリンスタンド存続させるために、自治体が国に交渉し、新しいスタンド建設費用として補助金の申請に動いている例もあるそうだ。

豪雪地として知られる栄村に二軒あるガソリンスタンドも、そうした岐路に直面しているが、経営者の一人は、

「栄村は2011年の大地震の際に、ガソリンや灯油がどれほど住民にとって貴重なものかを改めて学んだ。スタンドを一軒に統合してしまうという案もあったが、そうなると豪雪地帯のため、距離的に冬は灯油を買えなくなってしまう住民も出て来る。しかも、栄村で冬季に住民が使用するトータルの灯油量を考えれば、とてもスタンド一軒では供給が追い付かない。スタンドのタンクの灯油が、一日で売り切れてしまうということも珍しくない」

だから、今はどうやってこれまで通り二軒のスタンドを維持しようかと考えているところだと、話す。

長年使用した古いタンクの破損や腐食により、各地のスタンドで油漏れが起きているという事実は確かに深刻な問題ではあるが、そのスタンド自体がなくなってしまえば、今度は住民の命に直結する大問題が起きる。

それもこれも、生活する上において何不自由のない都市で暮らしている人たちが机上の理論だけで決めたことで、地方の末端で必死に生きている人たちの実情などまったく考慮しない無知の弊害と言わざるを得ない。

続きを読む

日々の雑感 16

2013年02月08日

日々の雑感 16

日々の雑感 161日に米国で急逝した夫で駿河台日大病院外科部長、山形基夫さん(享年56)と現地で悲しみの対面をした女優、鈴木杏樹(43)が7日、日航機で帰国した。

グレーのコート姿で憔悴しきった表情の杏樹は、タートルネックセーターで口元を隠して成田空港の到着ロビーに姿をみせた。報道陣から「だんな様には何と言葉を…」と聞かれると気丈に一礼し、そのまま無言で迎えの車に乗り込んだ。

関係者によると、山形さんは5、6年前から肝臓疾患を抱えながらも、多くの患者から慕われる“名医”としての責務から、精力的に診察や手術をこなしてきた。昨年末に移植手術のためボストンの病院に入院していたが、手術前日に容体が急変。帰らぬ人となった。

杏樹は日本時間1日朝に訃報を受けると、翌2日に現地へ向かい最愛の夫と対面。悲しみに暮れながらも、夫の帰国手続きなどを行ったという。

* * * * * * *

山形さんとの出会いは98年1月。司会を務めるフジテレビ「ミュージックフェア」(土曜後6・00)出演中に腹痛を訴え、同病院に入院。山形さんの執刀で手術を受けた。パソコンが同じ趣味だったことから意気投合。退院後にメール交換をしているうちに交際が始まり、交際4カ月で婚姻届を提出した。(YAHOO!ニュース)

ドラマ『相棒』でも「花の里」の二代目女将役が可愛らしい鈴木杏樹。

以前、トーク番組でご主人のことをこんな風に話していた。

「お腹が痛くて病院に運ばれた時、この人ならわたしを助けてくれると思った。それからは、食べる物にも気を遣うようにとアドバイスしてくれて、料理についても化学者の目線で色々と教えてくれるんです」

本当に幸せそうで、観ているこちらまで笑顔になるほどだった。

命を助けられたというご主人への無上の信頼と安心感が、彼女の言葉の端々から伝わってくる番組だった。

そのご主人が亡くなるとは・・・。

今度は、自分の方がご主人を助けなければ----という彼女の思いも届かず、帰らぬ人に----。

記事を読んでいて、運命の皮肉を感じざるを得なかった。

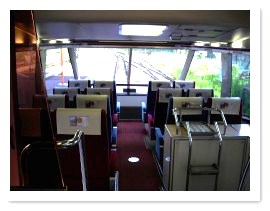

山ノ内町の湯田中駅で、数年前から外国人旅行者のための通訳ボランティアをしているという会社員女性のことが、新聞記事になっていた。

困っている外国人旅行客を見かけると、率先して英語で声をかけ、切符の買い方やバスの乗り方などを教えるのだという。

仕事の合間の時間を利用しての「おもてなしボランティア」だそうだが、本来ならばこうした活動は地元の観光業者が進んで行なうべきものではないだろうか。

自分のところの個人的利益だけを考えているため、お金にならなければ誘客運動をしないという業者が大半だが、他人に「おもてなしの心得」を指導するほどのご立派な立場なのだから、そのくらいの矛盾に気付いて欲しいものである。

研修といいながら、飲み食いするだけの旅行や会合をしている暇があるなら、通訳ボランティアをするための外国語の勉強でもしたら如何だろう?

最近は、人間の心理や感情などメンタルな部分に関することを生業としている人が増えたが、こういう人たちが書いているブログを見ると、カウンセリング料や、相談料などを記した、ビジネスのための広告として使用しているものが目につく。

それよりも、せっかくの匿名性が許されるブログである。自分の素性や職業には触れずに、何処にでもいる一人間の顔で記事を書いてみる方が、よほど真の人間観察が出来ると思うのだが・・・。

「わたしは、これこれこういう者です。こんな資格や、経歴もあります」という具合に、最初から大上段に構えていては、それこそ肩書というフィルターを通してしか人の気持ちを汲むことは出来ない。

わたしは、最初の頃は何一つプロフィールを公開しなかった。おかげで、現実社会ではまずあり得ない興味深い体験もさせてもらうことが出来た。

続きを読む

日々の雑感 15

2013年02月08日

日々の雑感 15

日々の雑感 15Facebookの使い方について書かれた記事に、次のような文章があった。

「マクドナルドでさくっとお昼を済ませたときは写真をアップしないけど、有名なステーキハウスの予約が取れたときは写真を撮りまくるの。意味、分かるでしょ?」とのこと。

つまり自分が自慢できたり、他人にうらやましがられる体験をしたときには積極的に自分のタイムラインに写真をアップするけれど、そうでないときは沈黙するというのです。写真、行った場所、思ったことなど、全てにおいて、このフィルタがかけられて投稿されるのが、ビジネスで使われるFacebook。

言い方はアレだけど、仕事をする個人にフォーカスするとFacebookは「リア充アピールのツール」の色を強めていくのだろうか。(YAHOO!ニュース抜粋)

フェイスブックに限らず、ブログも同じようなことが言えると思う。

つまり自分が自慢できたり、他人にうらやましがられる体験をしたときには積極的に記事をアップするわけだ。

このような使い方に、アメリカでは既にユーザーが疲れて来てしまっているという記事である。

読む方も疲れるし、書く方も疲れる。

特に読む方は、いちいち羨ましがるコメントを書きこまなければならないというのは、きついものがあるのだろう。

ただ、お互いに「リア充」を褒め合うことが出来るユーザー同士ならば、まだ疲れ具合は少なくてすむだろうが、そううまくはことは運ばない。

こうした自らの「リア充」をアピールしたがるユーザーは、他人の「リア充」が悔しくてならないという性格も併せ持つのが普通だからだ。

他人が自分よりも充実した生活を満喫しているようなことは、絶対に認めたくないのである。

自分は羨ましがられたいし、褒めそやされもしたいが、他人のことを褒めることなど金輪際ご免だということで、次第に一方的なアピールになって行く。

そうなれば、もちろん、それまで話し相手になっていたユーザーも、相手に誠意がないことを不快に感じるようになり、友達関係も崩れて行くのは当然の結果である。

ある人は、「他人のフェイスブックやブログを読むと無性に腹立たしくなるので、近頃は自分以外の人の記事を読むのをやめている」と、話していた。

その理由が、この上記の一文で判ったような気がする。

毎日、他人の自慢話を読ませられ続けるのでは、如何に寛容な人の忍耐にも限度があるということなのだろうな。

続きを読む

大切な話はこうして聞き出せ

2013年02月07日

大切な話はこうして聞き出せ

大切な話はこうして聞き出せいつも当ブログに「足あと」を付けて下さる某ブロガーさん、毎日それは大量のコメントに返事を書かれているようで、おそらくは当ブログの内容などじっくりとお読みになる時間はないものと推察します。

ただ、「足あと」を付けて下さるだけの訪問ならば、お手間をとらせるのも心苦しいので、今後はお気遣いのなきよう、よろしくお願い申し上げます。

あの人の本音を知りたい----そんな時は、どうすればいいのか?

レストランや喫茶店などで食事をしながら、それとなく聞き出す。

相手が周囲の目を気にせずに、気兼ねなくしゃべることが出来るような雰囲気の場所で待ち合わせする。

などなど、テクニックとしては色々あるようだが、一番重要なのは、聞く側が相手をどのように誘導するかということなのだそうだ。

一般的な聞きとりで使われるのは、自分は何も言わずに相づちだけを打ち、ひたすら相手の話を聞く側に回るという方法。

これは、相手がとにかく思いのたけを誰かにぶつけたいと願っているような場合は効果的だが、特別自発的に話したいと思っているわけではない相手から本音を聞き出すには、やや不十分だといえる。

では、相手が椅子に腰かけるなどする際に、それとなく相手の身体の一部に軽く触れてから上記の方法をとったならばどうだろう?

この方が、相手の気持ちをリラックスさせ、聞く側に親近感を感じさせることも可能なので、より本心を話してくれやすくなるかもしれない。

しかし、これよりももう一歩踏み込んだ方法があるのだそうだ。

それは、相手が椅子に腰かけるなどする際に、軽く相手の身体に触れてから、まず初めに、聞く側が自分自身のことを話すというやり方である。

自分が相手からどんなことを聞き出したいかでも、その内容は変わるが、出来れば当たり障りのない一般論などではない、プライベートに関する話題が効果的だそうである。

つまり、いわゆる「軽い意味での秘密の開示」である。

これをされると、口の重い相手も、自然と聞く側に信頼感を覚え、自分だけが秘密を保持していることに後ろめたさを感じるようにもなるのだそうだ。

肝心なのは、相手がこれ以上は話したくないというような素振りをした時、必要以上に掘り下げて聞こうとはしないということ。

そして、最後には、話してくれたことに対して、相手に礼を言うなりの、聞く側の誠意を伝えることを忘れてはならないとのことであった。

続きを読む

夢の中に「駅」が出て来たら・・・

2013年02月07日

夢の中に「駅」が出て来たら・・・

夢の中に「駅」が出て来たら・・・今日は、かなり暖かくなります----と、天気予報は伝えていたが、そんなに暖かくは感じなかった。

家の中だって、相変わらず寒い。

使い捨てカイロを出そうかと思ったくらいだ。

父親などは、あまり寒いので一日に二度も外湯へ行く。♨

夢の中に「駅」の光景が出て来ることはないだろうか?

わたしは、この「駅」にまつわる夢を本当に良く見ることがある。

「駅」が象徴するものは、進路の変更、日常生活の区切り、大きな決断というものだそうだ。

しかし、たいていにおいて、「駅」の夢は楽しいものではないようで、駅へ行く道が判らないとか、駅の中で迷う、降りるべき場所ではない駅で列車から降りてしまうなどなど----不安や心配が反映したものとなる場合が多いそうだ。

それでも、駅の中で誰かと知り合う夢は、仕事上で困った時、誰かに助けてもらえるという暗示であり、駅へ向かって元気に歩いて行く夢は、物事が思い通りに運ぶということを意味しているということである。

で、駅へ行く道に迷う夢は、生活のリズムが乱れやすいとか、暴飲暴食に注意せよということ。

駅の中で迷子になる夢は、自分がどうしたいのか判らなくなっているサインだという。

また、降りる予定ではなかった駅で降りざるを得なくなってしまった夢は、自分が今やっていることに自信が持てないという意味で、もう一度一からやり直したいが踏ん切りがつかないというような心の葛藤も表わしているのだそうである。

そして、終着駅で途方に暮れているような夢は、自分の前途に行き詰まりを感じている証拠。思い切った方向転換が必要なのかもしれないという示唆だそうである。

駅の待合室にいる夢は、現状から一歩踏み出そうとしているが、もう一つ勇気が持てないという意味。

駅で切符を買おうとしているのだが、券売機の使い方が判らないとか、目的の駅が券売機の表示に見当たらないとか、何度買っても別の駅までの切符が出てしまうとか、早く切符を買いたいのに、列車の発車時刻が迫っているとかの夢は、仕事や生活面で何か焦りを感じている問題があるということだそうだ。

「駅」の夢を頻繁に見るような時は、現実に自分の置かれている環境に満足していない場合が多いという。

自分自身の中の不安や不満が何なのかを、冷静に考えてみる必要があるということのようである。

続きを読む

日々の雑感 14

2013年02月06日

日々の雑感 14

わたしは、出来るだけ毎日散歩をするようにしている。

極度の骨粗鬆症になってしまったので、日光にあたることと骨をいじめて強くすることは必須の日課なのである。

とはいっても、雪で凍結した道は転倒などのリスクもあり危険なので、冬は散歩をする日も慎重に選ばなければならない。

骨を強くするためのウォーキングが、骨折の原因では本末転倒だからだ。

実は、ウォーキング目的の散歩をし始めたのは、病気がまだひどくなる前からのことで、足の筋肉が弱くなったのは、歩かないせいだと思い込んでいたため、無理にでも長距離を歩くようにしていたのである。

しかし、足の痛みは一向に改善せず、むしろどんどん悪くなるばかり。

痛みは足だけではなく、次第に全身へと広がって行ったことで、ついにはまったく歩けなくなってしまった。

手術のあと入院を経て、歩行のリハビリを開始した時は、まず家の中の廊下を自力歩行できるまでに頑張り、ようや杖をついて外へ出ると、家の周辺を数メートル歩くところから現在にいたっているのである。

ここまで来るのに、術後約5年を要した。

杖をつきながら外の道を歩くのは、確かに抵抗があったが、やがてはそんなことにも慣れ、人目を気にすることもなくなった。

まったく杖を使わずに家の周囲を歩けるようになったのは、手術から約二年後。

それからは、少しずつ歩く距離を延ばして行くことが出来た。

それでも、階段の上り下りは容易なことではなく、手すりを頼りに一段一段両足揃えの上り下りしか出来なかった。

が、近頃は手すりを持たなくても上りだけは何とか出来るようになって来た。

下りはまだ恐怖心が勝って、うまく行かないが・・・。

一日一回の散歩は、出不精のわたしにとって良い気分転換にもなるしリハビリにもなると共に、ブログのネタ探しも兼ねられて一石三鳥だ。

そして、散歩の時は、膝への負担を軽くするために出来るだけ土の道を歩くように心がけている。

今ではほとんど生活圏から消えてしまった土の道だが、幸いなことに我が家の周囲にはまだわずかだが残っている。

雪解けの土の上を、湿った枯れ葉の匂いに小さな春の兆しを感じながら歩く山道は、なかなかおつなものである。

で、昨日、何気なく見あげた紺碧の上空に、一筋の飛行機雲がたなびいていた。

続きを読む

曲がり角の街コン

2013年02月05日

曲がり角の街コン

曲がり角の街コン近頃、良く強風が吹く。

春が近いせいなのか・・・?

中国北京の大気汚染はとんでもないレベルに達しているようだ。

日本製のマスクが飛ぶように売れているそうだが、粗悪な綿を入れただけのまがい物もたくさん出回っていると、ニュースは伝えていた。

もうすぐ日本にも中国大陸からの黄砂が舞う季節になるが、今年は毒性のある酸性雨が降る確率も高いとのことだ。

気象庁には、そうしたことの注意報もマメに提供して欲しいものである。

合コンよりも手軽にたくさんの人に出会え、地域活性化にもつながる-。婚活ブームの後押しもあり、週末になると全国各地で開催される「街コン」。昨年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、すっかり市民権を得たようだが、粗悪イベントも登場。急拡大する業界は曲がり角を迎えている。

「今回の宮(みや)コンはどうしたんだ」。宇都宮市の中心市街地を舞台にした「宮コン」を開催する宮コン実行委員会の佐々木均(ひとし)さん(53)はそんな問い合わせを受け、困惑した。

昨年10月、宮コン実行委とは別の団体が街コンを主催。特定の地域で貸し切りにした複数の飲食店をめぐるのが街コンの特徴だが、主催者ホームページによると、参加店舗は2店だけ。その距離は1キロも離れており、宮コンと勘違いした参加者から苦情が寄せられたのだ。(YAHOO!ニュース)

数年ほど前から日本中で盛んに行なわれるようになった巨大合コンの「街コン」だが、本家本元の実行委員会とはまったく違う団体が主催するものも多くなりつつあるようで、中には、こうした運営が雑なケースも増えているようだ。

そもそも「街コン」というのは、自治体が公的に運営するものではないために、色々な形態のものが乱立しても何ら問題はないのかもしれない。

となると、今度は参加者の方が、「街コン」の良し悪しを自発的に見極めなくてはならなくなるわけで、万が一、参加した「街コン」で犯罪がらみのことが起きたりした場合などは、参加希望者の警戒感をあおることにもなり兼ねない。

主催側に信頼のおけることが前提の「街コン」だけに、まっとうなイベントか粗悪なものかを容易に判断出来る仕組みを早急に作る必要があるだろう。

ところで、話は変わるが、高齢者が良く飴を舐めるのは、口の中に何かを入れていると安心出来るからだそうだ。

これは、幼い子供の指しゃぶりや酒好きが常にグラスを舐めているのと同じ理由で、要するに何かが口に入っているということが母乳を飲んでいた時の安心感とつながるからだということである。

そんなわけで、時に認知症の高齢者が飴の代わりに小石を舐めているようなこともあるため、家族や介護者は気を付けなければならいということである。

続きを読む

日々の雑感 13

2013年02月05日

日々の雑感 13

日々の雑感 13フログの情報は本当に信頼できるのだろうか。フログが成長する中、この問いかけの機会はますます増えている。

これらの懸念の中で最大のものは「高評価したら対価を支払う」というビジネスだ。レストランをメディアで紹介したり高評価のコメントをしたりすることを、高額な値段で売るブローカーが多数登場した。

韓国でレストラン経営に成功した俳優のトニー・ホン(Tony Hong)さんは、2011年に人気レビューサイトへのレストラン掲載を中止した。同サイトの常連が、高評価のコメントを付けることに12万ウォン(約1万円)を要求したからだという。「その申し出を拒否すると、大量の悪評コメントが投稿された」とホンさんは説明している。

クアラルンプールの地元紙マレーメール(Malay Mail)のフード部門編集者、Lee Khang Yi氏は、マレーシアのブロガーは、高評価の記事を書くごとに300~1500リンギット(約9000~4万5000円)を稼ぐことができると語る。

またシンガポールのブロガーは、人気ブログでの高評価記事に対して、レストラン側は最高2000シンガポールドル(約15万円)まで支払うと述べている。

一方、レストラン側も、カメラを手にしたブロガーたちが無料の食事を要求する出来事が増えていると話す。ブロガーたちは、拒否すれば悪評をブログに書くと脅すのだという。

これは、あるニュース・サイトに書かれていた記事の抜粋なのだが、アジア各国では、グルメ・ブロガーがまるでかつて「新聞ゴロ」と呼ばれていた人たちのような悪質さで、飲食店を脅している実態があるようだ。

レストラン側は、カメラを手にした客が来るたびに、生きた心地がしないことだろう。

さすがに日本には、ここまでの嫌がらせをするブロガーがいるとは思えないのだが、以前、何処かで読んだ記事には、

「わたしがブログに書いてやったから、この店が繁盛しているんだよ」

と、わざわざ店主に話すブロガーもいるというようなことが書かれてあった。

金銭を要求しないまでも、かなりの心臓だと驚くばかりである。

ところで、夜、良く眠れないとか寝つきが悪いという人の中に、就寝間際までパソコンや携帯でブログを書いたりメールをしたりしている人が多いという。

パソコンや携帯、スマホなどを使う人たちは、無意識のうちにかなり神経をすり減らしているというのだ。

それは、本を読んだり原稿用紙にペンで文章を書いたりするよりも、興奮や緊張を促す作用であり副交感神経を活発化させ、血圧もあげる。

とても眠りに入れる精神状態ではなくなるというのである。

しかも、パソコンや携帯に自分が予期しないトラブルが発生したりすれば、興奮や緊張の度合いはさらに上昇する。

遅くとも、就寝の二時間前ぐらいまでには、気持ちをリラックスさせるためにも端末から離れるのが、良い眠りを得るための理想だということだった。

続きを読む